RITORNO ALL'INNOCENZA

Il futuro è sulla ginocchia di Giove (nella mitologia greca); la sua imprevedibilità sconsiglia di preoccuparsene ("chi vuol essere lieto sia, del doman non c'è certezza", con la saggezza di Lorenzo de' Medici); e anche la religione diffida dal sovraccaricarsi di paure ("a ciascun giorno basti la sua pena", Matteo 6:34).

Ma congetturare sull'avvenire rimane una pulsione difficile da contrastare, e se proprio non le si può resistere, si può almeno indirizzarla verso interrogativi stimolanti, da usare come trampolino per raggiungere livelli più elevati di consapevolezza.

Come sarà la filatelia del futuro?

Sarà polarizzata, nella mia previsione: radicalizzerà l'antico adagio per cui si tratta dell'hobby dei Re e del Re degli hobby.

Sarà l'hobby dei Re, centrato su pochi oggetti carichi di significati (non solo tecnici o postali) e con una loro storia alle spalle (un pedigree), degli autentici semiofori ad appannaggio di una élite culturale e sociale, dotata di potenti mezzi finanziari.

Sarà il Re degli hobby, coltivabile senza angosce né polemiche, per l'abbondanza di materiale a disposizione e la gran facilità a entrarne in possesso, in qualunque momento lo si desideri (ma che andrà comunque cercato e ricercato).

Il tratto comune - all'hobby dei Re e al Re degli hobby - sarà l'irrilevanza della dimensione monetaria.

Le spese filateliche dei Re, per quanto elevate, rimarranno comunque una frazione minima del loro patrimonio, così trascurabile da non suscitare alcuna preoccupazione sulla futura sorte commerciale della collezione (che non altererà mai la ricchezza del suo possessore, anche se, al limite, si rivelasse un fondo perduto).

Le spese del popolino saranno per loro stessa natura così irrisorie da non essere neppure percepite, e quindi, specularmente, nessuno si preoccuperà della sorte commerciale che potrà toccare alla collezione (ché a conti fatti vi avrà impegnato una quantità di denaro paragonabile al costo di una colazione giornaliera al bar).

Che sia il Re degli hobby, o l'hobby dei Re, la filatelia tornerà così a essere quel che a rigore sarebbe sempre dovuta essere: un hobby, semplicemente un hobby, nient'altro che un meraviglioso e ineguagliabile hobby.

E il Re degli hobby - il collezionismo popolare - riscoprirà centrale quel filone storicamente negletto, guardato con malcelata sufficienza: la filatelia tematica.

In un mondo interconnesso, in cui siamo costantemente bombardati dalle immagini più disparate, il francobollo potrà riaffermare e far valere la sua natura di "mezzo figurativo più stringato e concentrato" - argutamente segnalata da Federico Zeri - il suo essere "un manifesto murale ridotto ai minimi termini", una porta d'ingresso privilegiata verso un tema, un argomento, un filone di indagine, in accordo con la migliore interpretazione della cultura e dello spirito di Renato Mondolfo: "partire dall'oggetto filatelico come da uno spunto per capire, per apprendere, per saltare a campi ben diversi dalla filatelia, insomma per arricchirsi dentro".

Questo Blog punta a un collezionismo di alto livello; è stato impostato - sin dalle origini - su una visione antiquariale della filatelia; è pensato e realizzato per la filatelia dei Re, e per chi ambisce a farne parte, nel senso chiarito nell'intervista al Signor Fabiani.

Ciò però non significa snobbare l'altra metà del cielo (che poi non è metà, ma almeno tre quarti, e forse pure nove decimi, se non ancora di più). Al contrario. Qui - in questo Blog - il francobollo lo si rispetta in ogni sua forma - aristocratica o popolare - sotto l'unica, elementare condizione che lo si intenda come uno spunto per apprendere, per saltare a campi ben diversi dalla filatelia, per arricchirsi dentro.

Emissione irlandese dedicata alle percezione sensoriali:

cinque francobolli, ognuno realizzato con una tecnica speciale

per richiamare concretamente la rispettiva percezione

(gomma aromatizzata alla fragola, in quello dedicato al gusto;

inchiostro è termo-cromico in quello del tatto;

l'autoadesivo è trasparente in quello della vista;

c'è una fragranza alla menta in quello dell'olfatto;

ci si avvale della termografia in quello per l'udito).

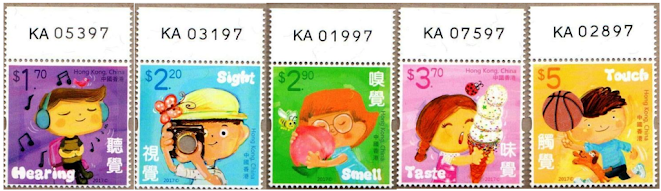

Emissione filatelica per l'infanzia, di Hong Kong, dedicata ai cinque sensi,

anch'essa realizzata in modo da richiamare concretamente le caratteristiche di ognuno di essi.

Udito,

vista, olfatto, gusto e tatto: sono i cinque sensi, la nostra porta di

accesso al mondo, e non servono troppe spiegazioni sulla loro centralità

per orientarci nella realtà di ogni giorno.

La

realtà di ogni giorno, appunto, la vita pratica quotidiana, fatta di

tante piccole cose per lo più routinarie: alzarsi, lavarsi vestirsi,

andare a lavoro, sbrigare le pratiche, chiacchierare con i colleghi,

pranzare, spostarsi da qua a là, tornare a casa, cenare, leggere un

libro o guardare una serie Netflix, o magari rilassarsi sfogliando la

propria collezione di francobolli, per poi andare a dormire e

ricominciare il giorno dopo - allo stesso modo, con lo stesso ritmo -

sino alla fine dei giorni.

Questa realtà è invariabilmente filtrata dai nostri sistemi percettivi,

che operano a meraviglia finché rimaniamo confinati nell'immediatezza di

una singola giornata, ma talvolta smettono di funzionare, e possono

addirittura rivelarsi ingannevoli, se decidiamo di compiere un passo

oltre le piccole incombenze giornaliere.

"In Fisica il principio veramente creatore si trova nella matematica:

la costruzione puramente matematica ci dà la chiave per comprendere i fenomeni naturali,

ma in nessun caso può essere dedotta dall’esperienza.

In un certo senso riconosco che il pensiero puro

è capace di afferrare la realtà, come gli antichi pensavano"

(Albert Einstein)

Chi crede solo a quel che vede - chi attribuisce alla vista un primato di realtà, di verità - dovrebbe allora credere a un Sole in movimento intorno alla Terra, perché i suoi occhi è questo che gli rimandano: un Sole che sorge, si alza nel cielo, discende e infine tramonta (per ricominciare con lo stesso ciclo il giorno successivo).

Chi crede solo a ciò che può sperimentare con i propri sensi - chi fa delle percezioni sensoriali un monarca assoluto - deve per coerenza negare l'esistenza degli ultrasuoni, che sfuggono alle sue orecchie.

E si potrebbe proseguire con infiniti altri esempi, se il messaggio non fosse già chiaro: chi si affida soltanto ai sensi dovrebbe almeno riflettere su quanto poco basti a turbarli, sul fatto che tutta la sapienza umana consiste nel diffidarne, e che volendo si potrebbe persino ribaltare l'opinione comune, e dire che vi sono due forme di conoscenza, l'una oscura e l'altra genuina, che a quella oscura appartiene tutto ciò che passa per vista, udito, olfatto, gusto e tatto, e che la genuina sopraggiunge solo quando l'oscura incontra il suo limite, perché è solo allora che si attivano gli organi più raffinati.

Poi - ovvio - l'esistenza o meno degli ultrasuoni non influenza la prossima rata del mutuo, e nulla cambia nella vita pratica di ogni giorno se si crede a un Sole in movimento intorno alla Terra (tant'è che per secoli l'umanità è stata convinta che fosse così, e nessuno ha mai avuto gravi problemi da questa falsa credenza).

A dirla tutta, la disputa su cos'è che ruotasse - se il Sole intorno alla Terra o viceversa -

portò l'Inquisizione a minacciare Galileo di prigione e torture, se non avesse abiurato la sua tesi eretica.

La questione era diventata maledettamente pratica!

E allora perché avventurarsi in sottigliezze, se all'atto pratico non cambia nulla in tutto ciò che ci occupa e preoccupa ogni giorno, e che assorbe già parecchio tempo e sin troppe energie?

Ammettiamolo: non c'è alcun beneficio materiale, nessun tornaconto immediato, a ricercare una comprensione più estesa e profonda dei meccanismi di funzionamento del mondo intorno a noi.

Quest'attività - alla fine - serve solo a marcare la differenza tra coloro che si abbandonano a "viver come bruti" e chi invece desidera "seguir virtute e canoscenza".

Che poi, a dirla tutta, non si tratta solo di viver come bruti o seguire virtù e conoscenza.

La meccanica quantistica è entrata di prepotenza nel mondo della tecnologia e dell'informatica.

I computer quantistici si pongono su un altro livello, rispetto ai tradizionali:

non sono più basati su "bit" (accesso o spento, 0 oppure 1, come nei circuiti elettronici)

ma sui "qubit", i quantum bit, che si trovano in stati di sovrapposizione (0 e 1 allo stesso tempo)

da cui la possibilità di eseguire molte più operazioni simultaneamente,

e di esplorare in modo efficiente uno spazio di ricerca esponenzialmente complesso,

con ricadute pratiche di grande rilevanza, nella vita di ogni giorno.

Se osservate il mondo con un minimo di attenzione, se anche solo per un minuto indirizzate il vostro ingegno a concettualizzare ciò che vi circonda, realizzerete che la cosiddetta "realtà" è mappabile in due tipi di elementi: i corpuscoli e le onde.

I corpuscoli - o particelle - sono riconoscibili in tutto ciò che è materiale, solido: un pallone da calcio, una penna, un i-Phone, un computer, un gatto, un'automobile, un pomodoro, una cravatta, un granello di sabbia, e fermatemi pure, se avete afferrato il concetto generale (che idealizza gli oggetti reali attraverso l'immagine di un punto, a cui si associano una massa, una posizione e una velocità).

E poi ci sono le onde: quelle del mare, ad esempio, ma anche i suoni - la nostra voce o il verso di un animale, la musica di un pianoforte o di un violino, i rumori per strada - così come i terremoti e tutto ciò che richiama non più un movimento "della" materia, ma "nella" materia (come una "ola" allo stadio, che avanza senza che nessuno si sposti dal suo seggiolino, ma semplicemente comunicando il movimento per contatto, o citando Einstein come "un pettegolezzo che parte da Washington raggiunge molto rapidamente New

York, anche se nemmeno uno degli individui che prendono parte allo

spargimento della voce viaggia fra queste due città", generando "il movimento di qualcosa che non sia materia, ma di energia propagata attraverso la materia").

"Le rispettive situazioni delle teorie corpuscolare e ondulatoria sono quelle di una tigre e di uno squalo.

Ognuno di questi animali rappresenta ciò che c'è di più potente nel suo elemento,

mentre il valore dell'uno è nullo nell'elemento dell'altro"

(Joseph John Thomson)

(Joseph John Thomson)

Alla fine del XIX secolo le nozioni fondamentali di onda e corpuscolo avevano trovato le loro esatte ed esaustive codificazioni rispettivamente nell'elettromagnetismo di Maxwell e nella teoria dell'attrazione di Newton, la grammatica del mondo sembrava ormai definitivamente chiarita e nulla di nuovo si sarebbe più potuto dire.

"Signori, vi annuncio la fine della fisica:

ormai conosciamo le grandi leggi della natura e i segreti dell'armonia cosmica.

I pianeti e tutti i corpi dotati di massa si muovono nell'universo,

seguendo le leggi della gravitazione di Sir Isaac Newton;

la luce e tutte le onde elettromagnetiche si propagano per il cosmo

seguendo le leggi di Sir James Clerk Maxwell;

il calore si trasferisce da un corpo a un altro seguendo le leggi della termodinamica

che anche io, modestamente, ho contribuito a formulare.

Tutti i fondamenti della fisica ci sono noti

e null'altro di sostanziale c'è dunque da scoprire sulla natura fisica delle cose"

(Lord Kelving)

.jpg)

"Le leggi e i fatti fondamentali più importanti della scienza fisica

sono stati tutti scoperti, e sono ormai così saldamente stabiliti

che la possibilità che vengano mai soppiantati in seguito a nuove scoperte è estremamente remota.

Le nostre future scoperte devono essere ricercate nella sesta cifra decimale"

(Albert Abraham Michelson) La differenza tra onda e corpuscolo è ben presente al senso comune, e sia bruti che virtuosi la colgono senza difficoltà - un

cavallone del mare apparirà ben diverso da un granello di sabbia persino

a chi vive come un bruto - ma chi ha deciso di seguire la conoscenza si troverà davanti a un impasse non appena s'interrogherà sulla natura della realtà più prossima al divino: che cos'è la luce?

Isaac Newton, a sinistra, su un francobollo francese: la luce è fatta di corpuscoli.

Christiaan Huygens, a destra, su un francobollo olandese: no, la luce è un'onda.

Cosa accade quando schiacciamo l'interruttore di una lampadina o accendiamo una candela?

E' come se venissero lanciate delle microscopiche biglie luminose che si sparpagliano in ogni direzione o è come se si propagassero dei cerchi sulla falsariga di ciò che averrebbe lanciando un sasso in un lago?

La luce è fatta di corpuscoli o di onde?

Il dibattito sulla natura della luce è databile intorno al XVII secolo e vede contrapposte l'ipotesi corpuscolare di Newton all'ipotesi ondulatoria di Huygens, ognuna sostenuta da osservazioni empiriche e argomenti teorici, entrambe bisognose di completare i fatti col pensiero, di ricostruire col puro ragionamento ciò causa cui i dati di realtà rimanevano silenti.

La spunterà la visione corpuscolare, più per l'autorevolezza di Newton (era pur sempre colui che aveva razionalizzato la Fisica: dalla mela che cade ai pianeti che orbitano, tutto s'inquadrava in un unico schema, grazie a lui) che non per evidenze chiare o ragionamenti incontrovertibili.

Per quasi un secolo la luce fu così vista come un raggio di minuscoli proiettili che sfrecciavano nello spazio, fin quando un esperimento tanto semplice quanto devastante invertì il paradigma interpretativo: Thomas Young - nel 1801 - mostrò che la luce andava soggetta ai fenomeni cosiddetti di interferenza e diffrazione, tipici e caratteristici delle onde, e l'ipotesi ondulatoria - la luce come vibrazione - diventò il nuovo standard, corroborato dall'elettromagnetismo di Maxwell.

Thomas Young e James Clerk Maxwell,

rispettivamente su francobolli di Mali e San Marino.

Trascorse un altro secolo, e a inizio '900 Max Plank e Albert Einstein - due futuri Premi Nobel - rimisero tutto in discussione, rispettivamente con lo "spettro d'emissione del corpo nero" e "l'effetto fotoelettrico" (poi convalidati dal cosiddetto "effetto Compton"): i nuovi esperimenti sulla luce ne mostravano comportamenti che rianimavano l'idea di un'entità paragonabile ai corpuscoli, a un fascio di particelle (le avrebbero poi chiamate fotoni) ciascuna suscettibile di trasportare una certa quantità d'energia.

Foglietto delle Maldive commemorativo di Max Planck:

sul francobollo si staglia la lettera "h", la costante di Planck.

sul francobollo si staglia la lettera "h", la costante di Planck.

Avete presente la lunghezza di centimetro?

Prendere un righello, se non siete del tutto sicuri:

la distanza fra la tacca "0" e la tacca "1" è un centimetro (1 cm).

Sul righello ci sono poi nove tacche più piccole, tra 0 e 1:

la distanza loro distanza è un millimetro, 0,1 cm, 10 elevato a -1, in breve 10-1.

E sapete quanti micron (μm) ci sono in un millimetro? Mille!

Guardate il righello e immaginate altre mille tacca, fra le due che delimitano il millimetro.

Se lo vogliamo esprimerci in centimetri, 1 μm è uguale a 0,0001, cioè 10-4.

E non siamo che all'inizio del nostro cammino verso il microcosmo.

Procedendo oltre troviamo il nanometro (nm, 10-7) e poi il picometro (pm,10-10)

e poi... "there's plenty of room at the bottom", per dirlo con Richard Feynman,

e proprio al fondo troviamo il numero "h", la costante di Planck, nell'ordine di 10-34,

l'unità di misura del mondo atomico, la scala minima di azione in natura.

Per dirlo in modo semplice e vivido:

così come l'euro misura la realtà commerciale in Europa,

il dollaro l'analoga realtà in America, e lo yen in Giappone,

il numero h è la misura della realtà infinitamente piccola.

Nelle trattazioni matematiche ricorre peraltro il rapporto h/2π,

- che si è deciso di indicare sinteticamente con ħ ("h tagliato") -

perché numerose grandezze della Meccanica Quantistica hanno una natura ciclica,

rispetto alla quale il fattore 2π rappresenta una rotazione completa,

e quindi nelle impostazioni più eleganti si preferisce usare una costante riscalata

che tenga conto della periodicità intrinseca nei meccanismi del microcosmo.

Lettera del primo giorno (First Day Cover)

affrancata con valori celebrativi di Max Planck,

con annullo speciale per il centenario della nascita.

La parola "quanto" (dal latino "quantum", piccola quantità)

è usata in Fisica per contrapporre il discreto al continuo:

l'acqua che fuoriesce da un rubinetto è un flusso continuo

(è possibile metterne un quantitativo arbitrario in un contenitore);

un distributore automatico può invece fornire solo un numero intero di bottigliette,

(e ogni bottiglietta esprime l'unità d'acqua a cui si può avere accesso:

la fornitura d'acqua è quantizzata e la bottiglietta è il quanto d'acqua).

Sino al XX secolo la Fisica lavorava sull'idea di grandezze continue,

ma il 14 dicembre 1900, a Berlino, presso la Società tedesca di Fisica,

Max Planck parlò per la prima volta dell'energia in termini quantizzati.

Quattro semplici lettere, mai viste prime, destinate a cambiare la storia:

l'energia non è arbitrariamente divisibile, ma fatta di granelli, di pacchetti,

procede a multipli (n) del prodotto tra una costante e la frequenza (h×f),

e quindi l'energia scambiata tra due corpi microscopici

può essere

solo un multiplo intero del quanto fondamentale.

L'uditorio è sbalordito, qualcuno accenna a un sorriso beffardo,

ma è lo stesso Planck a voler tranquillizzare tutti:

"non vi preoccupate, è solo un artificio matematico",

come a dire è solo un ipotesi ad-hoc, una finzione del pensiero,

per venire a capo di un problema - cosiddetto "del corpo nero" - sin allora irrisolto.

Le ultime parole famose: E=n×h×f è l'inizio della rivoluzione quantistica

- dopo l'energia anche la carica elettrica, il momento della quantità di moto,

e tante altre grandezze ancora saranno riconosciute "quantizzate",

aprendo la via alla visione di un mondo fatto di pixel,

di unità fisse di riferimento, che messe assieme restituiscono la realtà -

e Max Planck andrà a irrobustire il club dei rivoluzionari riluttanti,

quelle figure che per prime esitarono ad accettarne le loro stesse idee

- come accaduto anche a Charles Darwin e Martin Lutero -

ma che ugualmente stravolsero la scienza, la società, la religione.

"Mi sono visto costretto, quasi contro la mia volontà,

"Mi sono visto costretto, quasi contro la mia volontà,

ad ammettere un fatto ancora insospettato nella Fisica.

Si prova d’istinto qualche ripugnanza a rovinare le fondamenta della teoria

sui fenomeni elettrici e magnetici, che pure hanno avuto tante conferme sperimentali".

.png)

Ogni oggetto colpito da un'onda ne assorbe alcune e ne riflette altre,

e ciò influisce sul modo con cui lo percepiamo attraverso i nostri sensi.

L'esempio più immediato è il colore.

La luce bianca è la giustapposizione di varie onde, ciascuna corrispondente a un colore,

e tutti gli oggetti li vediamo del loro colore in ragione delle onde che assorbono e riflettono

(quelli che percepiamo formano lo spettro visibile, approssimato coi colori dell'arcobaleno):

il mare lo vediamo con sfumature di blu più pronunciate, all'aumentare della sua profondità;

le piante ci appaiono verdi perché la clorofilla assorbe le onde responsabili del blu e del rosso,

e molto meno quelle del verde, intorno ai 550 nanometri, che vengono riflesse arrivando a noi

(in generale, gli oggetti sono più chiari quante più onde riflettono e più scuri quante più ne assorbono).

E' poi esperienza comune avvertire il calore di una pentola d'acqua in ebollizione, avvicinando la mano:

le pentola emette principalmente alle frequenze degli infrarossi, che sfuggono alla vista, ma non al tatto.

Similmente sarà capitato di osservare la variazione di colore di un'attizzatoio

- col formarsi di un tipico bagliore rossastro - quando impiegato per girare la legna nel camino.

Tutto ciò avviene perché un oggetto tende emette radiazioni elettromagnetiche,

in ragione della sua temperatura, quando ha energia in eccesso da dissipare all'esterno,

e quanto più il corpo è caldo tanto maggiore è la frequenza a cui l'oggetto emette.

Questo fenomeno caratterizza tutti i corpi, ma per una classe speciale si polarizza:

stiamo parlando dei cosiddetti "corpi neri".

Di regola definiamo "nero" un oggetto che assorbe tutte le frequenze visibili all'occhio

(anche se potrebbe rifletterne altre non percepibili, come quella infrarossa o ultravioletta).

Per "corpo nero" s'intende invece un oggetto che assorbe tutte le radiazioni, senza rifletterne nessuna:

è proprio "nero", è "nero" a tutte le frequenze possibili, a tutte le lunghezze d'onda.

Nella realtà di ogni giorno si riscontrano eccellenti approssimazioni di corpi neri.

L'esempio classico è il forno a legna,

in cui la legna (ardente) è una fonte di radiazioni infrarosse (calore) che rimbalzano sulle pareti,

e in parte vengono assorbite (dalle pareti) e in parte riflesse (all'interno del forno stesso).

Il forno ha una bocca grande, cosicché gran parte delle radiazioni troverà una via d'uscita,

ma se immaginiamo di "chiudere la bocca" il più possibile, e lasciare solo un forellino,

allora la quasi totalità delle radiazioni rimbalzerà tra le pareti, sino al completo assorbimento,

e solo una frazione minimale troverà la via di fuga del forellino, e potrà così essere registrata.

Una situazione simile si può riscontrare nelle giornate assolate,

quando la luce invade un edificio, che però appare buio se visto dall'esterno

(proprio perché la luce rimane per gran parte dentro, rimbalzando da una parete all'altra).

L'interesse verso i corpi neri sta nelle particolari modalità con cui emettono radiazioni:

il loro spettro - l'insieme delle lunghezze d’onda (o delle frequenze) su cui è distribuita la potenza -

è indipendente dalla forma o dalla sostanza (non importa come o di cosa sia fatto l'oggetto)

e influenzato soltanto dalla temperatura a cui si trova.

Wilhelm Wien trovò sperimentalmente una relazione di proporzionalità diretta

tra la massima lunghezza d'onda della radiazione emessa da un corpo nero e la sua temperatura.

Boltzmann e Stefan scovarono invece una proporzionalità dell'energia totale

- l'area sottesa dalla curva - con la quarta potenza della temperatura.

Ma come giustificare le curve sperimentali sulla base della teoria disponibile?

La migliore formalizzazione era la legge di Rayleigh-Jeans, che però rimaneva pessima:

funzionava solo per onde oltremodo lunghe, o se si vuole soltanto per frequenze basse,

dando luogo per il resto a ciò che venne drammaticamente definita "la catastrofe ultravioletta":

l'aumento indefinito dell'energia allo spostarsi delle frequenze verso l'ultravioletto.

Fu Max Planck a rimettere a posto le cose, seppur in un modo che non lo persuadeva,

perché basato su un apparente escamotage matematico contrario all'opinione comune.

Nell'interpretazione prevalente, un'onda che andava a sbattere contro una parete

poteva essere completamente assorbita (100%), completamente riflessa (0%),

o in parte riflessa e per la parte complementare assorbita,

secondo proporzioni variabili sull'intero intervallo da 0% al 100%.

Planck ipotizzò invece che la quantità d'energia ceduta alla parete

potesse essere solo un multiplo di una fissata unità di misura,

che formulò nel modo più semplice, vale a dire un pacchetto minimo d'energia

proporzionale alla frequenza, secondo una costante h da determinare sperimentalmente.

Come dire - per riportarsi a cose note - che una cena al ristorante del costo di 100 euro

non la si può pagare a piacimento con qualsiasi combinazione di banconote e monete.

Al più si potranno usare 10.000 monete da un 1 centesimo, ma non scendere ancora più giù,

semplicemente perché non esiste la frazione di euro corrispondente

(e gli stessi prezzi non potranno avere una precisione superiore al centesimo).

Il passaggio dal continuo al discreto implicava l'uso di una diversa matematica,

e tanto bastava a far tornare ogni cosa al suo posto, come per magia,

anche se a un prezzo che sulle prime sembrava esorbitante:

si stava di fatto affermando un comportamento corpuscolare della luce,

quando ormai era unanimemente accettata la sua natura ondulatoria.

Lo stesso Plank si sforzò di aggirare questa conseguenza indesiderata,

ma ogni volta che tentava di eliminare la costante h dai calcoli

- come a dire: è solo un artificio matematico di cui serve liberarsi

per far sparire le particelle di luce e tornare ad avere solo le onde,

preservando al contempo la soluzione alla curva di emissione -

ecco che la curva ricominciava a prospettare catastrofi inesistenti.

Plank non lo aveva forse realizzato sino in fondo,

ma non avendo una teoria buona per descrivere le osservazioni,

aveva usato le osservazioni per lanciare una nuova teoria,

e ciò influisce sul modo con cui lo percepiamo attraverso i nostri sensi.

L'esempio più immediato è il colore.

La luce bianca è la giustapposizione di varie onde, ciascuna corrispondente a un colore,

e tutti gli oggetti li vediamo del loro colore in ragione delle onde che assorbono e riflettono

(quelli che percepiamo formano lo spettro visibile, approssimato coi colori dell'arcobaleno):

il mare lo vediamo con sfumature di blu più pronunciate, all'aumentare della sua profondità;

le piante ci appaiono verdi perché la clorofilla assorbe le onde responsabili del blu e del rosso,

e molto meno quelle del verde, intorno ai 550 nanometri, che vengono riflesse arrivando a noi

(in generale, gli oggetti sono più chiari quante più onde riflettono e più scuri quante più ne assorbono).

E' poi esperienza comune avvertire il calore di una pentola d'acqua in ebollizione, avvicinando la mano:

le pentola emette principalmente alle frequenze degli infrarossi, che sfuggono alla vista, ma non al tatto.

Similmente sarà capitato di osservare la variazione di colore di un'attizzatoio

- col formarsi di un tipico bagliore rossastro - quando impiegato per girare la legna nel camino.

Tutto ciò avviene perché un oggetto tende emette radiazioni elettromagnetiche,

in ragione della sua temperatura, quando ha energia in eccesso da dissipare all'esterno,

e quanto più il corpo è caldo tanto maggiore è la frequenza a cui l'oggetto emette.

Questo fenomeno caratterizza tutti i corpi, ma per una classe speciale si polarizza:

stiamo parlando dei cosiddetti "corpi neri".

Di regola definiamo "nero" un oggetto che assorbe tutte le frequenze visibili all'occhio

(anche se potrebbe rifletterne altre non percepibili, come quella infrarossa o ultravioletta).

Per "corpo nero" s'intende invece un oggetto che assorbe tutte le radiazioni, senza rifletterne nessuna:

è proprio "nero", è "nero" a tutte le frequenze possibili, a tutte le lunghezze d'onda.

Nella realtà di ogni giorno si riscontrano eccellenti approssimazioni di corpi neri.

L'esempio classico è il forno a legna,

in cui la legna (ardente) è una fonte di radiazioni infrarosse (calore) che rimbalzano sulle pareti,

e in parte vengono assorbite (dalle pareti) e in parte riflesse (all'interno del forno stesso).

Il forno ha una bocca grande, cosicché gran parte delle radiazioni troverà una via d'uscita,

ma se immaginiamo di "chiudere la bocca" il più possibile, e lasciare solo un forellino,

allora la quasi totalità delle radiazioni rimbalzerà tra le pareti, sino al completo assorbimento,

e solo una frazione minimale troverà la via di fuga del forellino, e potrà così essere registrata.

Una situazione simile si può riscontrare nelle giornate assolate,

quando la luce invade un edificio, che però appare buio se visto dall'esterno

(proprio perché la luce rimane per gran parte dentro, rimbalzando da una parete all'altra).

L'interesse verso i corpi neri sta nelle particolari modalità con cui emettono radiazioni:

il loro spettro - l'insieme delle lunghezze d’onda (o delle frequenze) su cui è distribuita la potenza -

è indipendente dalla forma o dalla sostanza (non importa come o di cosa sia fatto l'oggetto)

e influenzato soltanto dalla temperatura a cui si trova.

Wilhelm Wien trovò sperimentalmente una relazione di proporzionalità diretta

tra la massima lunghezza d'onda della radiazione emessa da un corpo nero e la sua temperatura.

Boltzmann e Stefan scovarono invece una proporzionalità dell'energia totale

- l'area sottesa dalla curva - con la quarta potenza della temperatura.

Ma come giustificare le curve sperimentali sulla base della teoria disponibile?

La migliore formalizzazione era la legge di Rayleigh-Jeans, che però rimaneva pessima:

funzionava solo per onde oltremodo lunghe, o se si vuole soltanto per frequenze basse,

dando luogo per il resto a ciò che venne drammaticamente definita "la catastrofe ultravioletta":

l'aumento indefinito dell'energia allo spostarsi delle frequenze verso l'ultravioletto.

Fu Max Planck a rimettere a posto le cose, seppur in un modo che non lo persuadeva,

perché basato su un apparente escamotage matematico contrario all'opinione comune.

Nell'interpretazione prevalente, un'onda che andava a sbattere contro una parete

poteva essere completamente assorbita (100%), completamente riflessa (0%),

o in parte riflessa e per la parte complementare assorbita,

secondo proporzioni variabili sull'intero intervallo da 0% al 100%.

Planck ipotizzò invece che la quantità d'energia ceduta alla parete

potesse essere solo un multiplo di una fissata unità di misura,

che formulò nel modo più semplice, vale a dire un pacchetto minimo d'energia

proporzionale alla frequenza, secondo una costante h da determinare sperimentalmente.

Come dire - per riportarsi a cose note - che una cena al ristorante del costo di 100 euro

non la si può pagare a piacimento con qualsiasi combinazione di banconote e monete.

Al più si potranno usare 10.000 monete da un 1 centesimo, ma non scendere ancora più giù,

semplicemente perché non esiste la frazione di euro corrispondente

(e gli stessi prezzi non potranno avere una precisione superiore al centesimo).

Il passaggio dal continuo al discreto implicava l'uso di una diversa matematica,

e tanto bastava a far tornare ogni cosa al suo posto, come per magia,

anche se a un prezzo che sulle prime sembrava esorbitante:

si stava di fatto affermando un comportamento corpuscolare della luce,

quando ormai era unanimemente accettata la sua natura ondulatoria.

Lo stesso Plank si sforzò di aggirare questa conseguenza indesiderata,

ma ogni volta che tentava di eliminare la costante h dai calcoli

- come a dire: è solo un artificio matematico di cui serve liberarsi

per far sparire le particelle di luce e tornare ad avere solo le onde,

preservando al contempo la soluzione alla curva di emissione -

ecco che la curva ricominciava a prospettare catastrofi inesistenti.

Plank non lo aveva forse realizzato sino in fondo,

ma non avendo una teoria buona per descrivere le osservazioni,

aveva usato le osservazioni per lanciare una nuova teoria,

di gran lunga più bella di quella che pensava di demolire.

allora, sotto certe condizioni, alcuni elettroni saranno scalzati via dalla sua superficie.

Questo è il cosiddetto "effetto fotoelettrico", e non sembra nulla di sconvolgente,

tanto più che ne abbiamo numerosi e vari esempi sotto i nostri occhi:

- i selfie, i pannelli fotovoltaici, le cellule dei cancelli automatici o degli ascensori -

e la Fisica classica è in linea di principio in grado di spiegarlo.

All'interno di un metallo ci sono degli elettroni "poco legati" ai loro atomi

- gli elettroni "di conduzione", coinvolti cioè nella conduzione elettrica -

che si muovono una certa facilità, pur avendo la superficie del metallo come barriera.

Per superare la barriera, per oltrepassarla, gli elettroni devono essere eccitati,

possedere cioè una determinata quantità di energia,

che gli viene appunto ceduta dalla radiazione elettromagnetica.

In fondo - si pensava - non dev'essere così diverso da quel che accade sulla battigia,

quando arrivano le onde, e la sabbia e le conchiglie sono smosse di conseguenza.

Tutto torna, in teoria, ma quando si realizzano gli esperimenti... non torna nulla!

Se il metallo è colpito con luce rossa - bassa frequenza - gli elettroni rimangono al loro posto

(anche se si aumenta progressivamente l'intensità della luce)

e se invece gli si lancia della luce viola - alta frequenza - allora schizzano via

(e ne fuoriescono tanti di più quanto maggiore è l'intensità).

Quindi, il venir fuori o meno degli elettroni, non è tanto legato all'intensità

quanto alla particolare frequenza della luce, che suona piuttosto strano,

perché l'energia alla fine è quella spinta minima da dare all'elettrone

per fargli fare un salto sufficiente e permettergli di scappare via,

e sembra curioso che la capacità di saltare non dipenda da quanta luce si mandi,

ma dal particolare tipo di luce, e precisamente dalla sua frequenza, e cioè dal suo colore.

Per dirlo bene, le onde trasportano energia in proporzione alla loro ampiezza,

- che informa su quanto è alta la cresta rispetto alla valle -

e indipendentemente dalla frequenza

- che misura il tempo tra l'arrivo di due creste consecutive -

e se sulla battigia non succede poi granché, con sabbia e conchiglie,

se arrivano onde molto basse, qualunque sia la loro frequenza.

E qui entra in gioco Albert Einstein, con un'intuizione che gli valse il Premio Nobel,

sulla scia dell'originaria visione di Planck, che smetteva così di essere un'ipotesi ad-hoc

per diventare un caposaldo di ciò che sarebbe poi stata la Meccanica Quantistica.

Planck aveva ipotizzato una relazione di proporzionalità tra l'energia e la frequenza

- secondo la costante h, stimata in 6,626 x 10⁻³⁴ J·s (Joule per secondo) -

e Einstein rilesse la formula dicendo che la luce era composta da "pacchetti" di energia,

il che spiegava all'istante perché l'effetto fotoelettrico si produce solo ad alte frequenze:

un elettrone deve essere colpito da uno di questi pacchetti di luce per potersi liberare,

ed è il pacchetto di luce individuale che deve avere abbastanza energia per liberarlo,

ma questa energia di un pacchetto individuale è determinata proprio dalla frequenza.

Non importa insomma quale sia l'intensità della luce

- cioè il numero totale dei pacchetti di energia che arrivano -

perché a fare la differenza è l'energia dei singoli pacchetti di luce.

Immaginate di avere lasciato la macchina per strada sotto la grandine.

Troverete dei bozzi di grandine sulla carrozzeria?

Sì, se i singoli chicchi sono abbastanza grossi.

No, se sono piccoli, anche se sono molti.

Non è questione di quanti chicchi arrivano, se i chicchi sono piccoli

(molti chicchi, e anche moltissimi, potrebbero non fare alcun danno)

ma di quanto è grande il singolo chicco, e se è grande a sufficienza,

allora i danni saranno tanto più grandi quanti più ne arriveranno.

Si può anche pensare a una palla da biliardo sul tavolo da gioco:

non importa quante biglie le si possano lanciare contro, non si muoverà;

ma se la si colpisce con una palla da tennis, allora sì che si sposterà.

Lo stesso, in definitiva, avveniva con la luce,

a condizione di immaginarla come un'entità corpuscolare,

un'ipotesi che comunque stentò parecchio a recuperare in verosimiglianza.

"E' molto bravo" - si legge nella lettera di un professore,

per candidare Einstein a un ruolo accademico -

"ma ha idee strampalate come quella dei quanti di luce".

Isacc Newton aveva formalizzato la grande macchina dell'Universo,

Albert Einstein l'aveva espansa sino ai limiti dello spazio e del tempo,

ma dall'invisibile realtà microscopica arrivò un urlò così forte

da far vacillare tutto ciò che sembrava solido, fisso e immutabile.

da far vacillare tutto ciò che sembrava solido, fisso e immutabile.

Persino Einstein ne rimase sconvolto, attonito e interdetto:

non riusciva a credere a un Dio che giocasse a dadi col mondo...

Ma - insomma - cosa possiamo dire della luce? E' fatta di cerchi che si propagano o di sferette che viaggiano? E' un'onda o un corpuscolo?

La risposta corretta è la numero tre: nessuno dei due.

Semplicemente ci sono situazioni in cui la luce si comporta come se fosse un'onda, e ce ne sono altre in cui è come se fosse un corpuscolo.

E il come se è fondamentale per averne l'esatta comprensione: è la philosophie des als ob del neokantiano Vaihinger - as if, in inglese; come se, in italiano - secondo cui la realtà - sia essa scientifica, sociale, morale o religiosa - non è conoscibile se non attraverso finzioni di pensiero in grado di ordinare la molteplicità di esperienze sensoriali (con processi di astrazione e ordinamento,

di schematizzazione, approssimazione e generalizzazione) per conseguire il migliore adattamento alle situazioni di vita.

Quindi, se la realtà ultima della luce è destinata a sfuggirci in eterno, possiamo ancora trarre profitto dal sapere che a volte sembra essere un corpuscolo e altre mostra invece un comportamento ondulatorio, ma guardandoci bene dal dire che è tutte è due le cose - un'onda e un corpuscolo contemporaneamente - solo perché le nostre percezioni non conoscono altre categorie classificatorie.

Raffiguratevi un cilindro, un normale, ordinario, tranquillo oggetto cilindrico: potrebbe essere un tubo, un salame, una colonna, un torrione, o qualunque altra cosa che si risvegli in voi un'immagine di forma cilindrica.

Il cilindro è... un cilindro, per noi che ne osserviamo direttamente la natura (o - per meglio dire - per chi può effettuare numerose osservazioni parziali, da

diverse angolazioni, ognuna rivelatrice di un profilo, e in seguito ricomporle per arrivare all'esatta configurazione

dell'oggetto).

Ora, però, immaginiamo di esser stati mutilati nella nostra percezione tridimensionale, di poter vedere soltanto in modo piatto, di apprezzare solo ciò che si può proiettare su un foglio. Cosa vedremo, allora, quando saremo messi di fronte a un cilindro? Dipende dalla proiezione a cui avremo accesso: alcuni vedranno un cerchio, altri un quadrato, perché effettivamente il cilindro assomiglia sia a un cerchio (comportarsi come se fosse un cerchio, quando proiettiamo la base) che a un quadrato (comportarsi come se fosse un quadrato, quando proiettiamo i bordi).

E tuttavia la domanda "il cilindro è un cerchio o un quadrato?" rimane priva di senso: il cilindro non è né l'uno né l'altro, né cerchio né quadrato; il cilindro è un cilindro - tautologicamente - com'è evidente a chi può percepirlo nella sua interezza.

Men che mai ha senso dire "il cilindro è contemporaneamente sia un cerchio che un quadrato", solo perché cerchi e quadrati sono le uniche figure percepibili da chi non può andare oltre la visione su un foglio.

Noi - oggi - sappiamo che luce mostra un comportamento ora ondulatorio e ora corpuscolare (allo stesso modo con cui il cilindro ci mostra talvolta la sua natura circolare e talaltra la quadrata) ma non è possibile osservare le due nature contemporaneamente, durante lo stesso esperimento (così come i nostri ipotetici esserei con "visione piatta" si possono osservare simultaneamente la natura quadrata e circolare del cilindro).

E' come se l'universo giocasse con le carte segnate - e a seconda delle situazioni scegliesse di essere una cosa o il suo opposto, ora un'onda ora un corpuscolo - o a volerla raccontare in positivo, è come se Madre Natura ci sollecitasse a transitare da un pensiero esclusivo (questo o quello) a uno inclusivo (questo e quello).

"Io mi era tenuto tanto inhabile a poter penetrare che cosa sia il lume,

che mi sarei esibito a stare in carcere in pane e acqua

purché io fussi assicurato di conseguire una da me tanto disperata cognizione"

(Galileo Galilei)

.png)

"Anche Dio ha il senso dell'umorismo: prendete l'ornitorinco".

Il disclaimer al film "Dogma" ci porta a contatto con un dualismo del mondo animale.

I primi esploratori dell'Australia si trovarono davanti strani animali che abitavano nei ruscelli:

avevano un becco da papera e i piedi palmati, se osservati di fronte;

mostravano invece un corpo peloso e una coda, se osservati da dietro.

Li soprannominarono "talpanatre", per riassumerne la somiglianza alle talpe e alle anatre.

E le bizzarrie erano solo all'inizio, ben oltre il dualismo talpa-anatra:

questo strano animale aveva delle zampe da anatra, con delle unghie che secernono del veleno;

non aveva il collo, e aveva il pelame morbido, la coda piatta e un becco che sembrava appiccicato.

Si pensò addirittura a uno scherzo, a un falso, all'opera di un abile imbalsamatore,

quando il primo esemplare di ornitorinco impagliato arrivò al British Museum nel 1798.

Si provò allora a inquadrarlo in una categoria nota:

qualcuno volle farne un mammifero, fingendo di non vedere che deponeva le uova;

altri lo volevano oviparo, e dovevano fingere di non vedere le mammelle,

con cui secerneva il latte da spargere nell'acqua per nutrirei cuccioli.

"Nulla v'ha di più singolare della organizzazione di questo animale

che partecipa dell'Uccello, del Pesce, del Rettile, del Mammifero,

e che sembra creato per far disperare i classificatori",

osservò lo scrittore e divulgatore scientifico Louis Figuier.

Ma la stranezza dell'ornitorinco - in fondo -

derivava dalla limitatezza delle categorie (mammifero vs oviparo)

utilizzate per classificare il mondo animale:

l'ornitorinco era reale, il problema erano le nomenclature,

che andavano allargate e perfezionate - per arrivare a nuovi concetti -

se si voleva capire la realtà che si aveva davanti.

Ma come si fa a stabilire - con rigore - se un ente fisico è un'onda o un corpuscolo? Come si fa a indagarne la natura, sapendo che può essere anche duale?

Poche chiacchiere. Entriamo in un laboratorio e vediamo come lavorano (e ragionano) i Fisici.

I quattro francobolli ordinari italiani, emessi nel 2014,

inclusi nella serie tematica "Le eccellenze del sapere",

dedicati ai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Come si distingue un corpuscolo da un'onda, di là dell'intuizione percettiva, volendole dare un minimo di precisione formale? Quali sono le proprietà degli uni e delle altre, a cui riferirsi per battezzare la natura di un determinato ente fisico? Cos'è che caratterizza i corpuscoli, e solo i corpuscoli, e cosa invece è specifico delle onde, e solo delle onde?

La prima contrapposizione è tra localizzazione e diffusione: i corpuscoli sono localizzati, le onde diffuse.

Immaginiamo di verniciare di bianco una biglia e di lanciarla contro uno schermo nero: vedremo un punto bianco sullo schermo là dove la biglia l'ha colpito; abbiamo localizzato (sullo schermo) il nostro corpuscolo, la biglia.

Immaginiamo ora - con un po' di fantasia - che la nostra voce abbia il potere di verniciare di bianco tutto ciò che incontra, in proporzione alla sua altezza, e mettiamoci a parlare davanti al solito schermo nero: lo vedremo colorarsi, con tinte più accese in un intorno della zona di fronte a noi e via via più tenui man mano che ci si sposta sui lati; l'onda si è diffusa (sullo schermo) lasciando segni di sé ovunque.

Possiamo perciò domandarci "dove" si trova un corpuscolo (formalmente identificabile all'interno di un sistema di coordinate spazio-temporali) ma non ha senso chiedere "dove" sia l'onda (che non ha una posizione, ma si diffonde ed è in più posti contemporaneamente, è sparsa dappertutto, all'interno dello spazio in cui si propaga).

Localizzazione e diffusione chiamano a loro volta i concetti di indipendenza e interferenza.

Immaginiamo di lanciare un biglia verso l'alto e di lasciarne un'altra a mezz'aria. Cosa accadrà? Banale: quella lanciata verso l'alto salirà (tanto più in alto quanta più forza abbiamo messo, per poi tornare giù) e quella lasciata per aria cadrà a terra (per effetto della gravità). Le due biglie hanno seguito traiettorie indipendenti, i loro movimenti non si sono influenzati. I corpuscoli possono spostarsi nello spazio in cui si trovano in modo indipendente l'uno dall'altro.

Non è così con le onde, come sa bene chi ama giocare al mare con i cavalloni. Alcune onde promettono bene, viste da lontano, ma poi s'afflosciano e giungono a riva praticamente piatte. E ce ne sono altre che invece sembrano innocue e all'improvviso prendono quota, s'impennano e ci travolgono. Cosa è successo? Semplice: nel primo caso vediamo un'onda alta, o in un'interessante fase ascendente, che nel suo propagarsi incontra però un'onda bassa o in fase di discendente, che la trascina giù; nel secondo vediamo la cresta di un'onda bassa o poco interessante, che però si ritrova a un tratto in fase con la cresta di un'altra onda, e le due creste, sommandosi, producono un'onda alta.

Quando la cresta di un onda incontra il ventre di un altra,

si verifica un'interferenza distruttiva, che appiattisce il risultato

(come un credito viene annullato da un debito di pari entità).

Se invece si incontrano due creste (o due ventri) si ha un'interferenza costruttiva,

e l'onda che ne viene fuori si presenterà amplificata da entrambi i versi

(come due crediti - o due debiti - che si sommano, accrescendo l'esposizione finanziaria).

Queste caratteristiche di onde e corpuscoli sono alla base del citato esperimento di Young, che a inizio '800 aveva fatto propendere per la natura ondulatoria della luce. Non è un esperimento come gli altri. E' l'esperimento della doppia fenditura, il più bell'esperimento della Fisica.

Perché, sì, la bellezza non è solo estetica. La bellezza - nella scienza - è un metodo d'indagine, di ricerca e conoscenza, tra i più sicuri e affidabili.

Lo dici tu, ribatteranno i soliti polemici. No. Lo dice Paul Dirac, Premio Nobel per la Fisica nel 1933.

"C'è solo una roccia che può sopravvivere a ogni tempesta

e alla quale ci possiamo aggrappare strenuamente:

l'idea che le leggi fondamentali della Natura

siano espresse da una teoria matematicamente bella"

(Paul Dirac)

Muniamoci di un pannello, di una lastra, e pratichiamogli una fessura verticale di forma rettangolare (fenditura, feritoia, chiamatela come volete); posizioniamo quindi il pannello davanti a uno schermo nero a sensori, che quando viene colpito s'illumina in proporzione all'intensità del colpo ricevuto; e infine procuriamoci un cannoncino per sparare delle biglie.

Il nostro ambiente di laboratorio.

Il cannoncino spara le biglie muovendosi da destra a sinistra, dall'alto verso il basso e viceversa, insomma spara le biglie girando tutto intorno.

Cosa accadrà? Semplice: tutte le volte che una biglia colpirà il pannello (la lastra) arresterà la sua corsa e cadrà a terra; ma se la biglia passerà per la fessura, allora arriverà sullo schermo e lo illuminerà nel punto dove l'ha colpito.

Questo è ciò che osserveremo (sullo schermo) dopo aver sparato un buon numero di biglie: una striscia luminosa - fatta di puntini - in corrispondenza della fenditura della lastra.

Il risultato sperimentale, sparando biglie attraverso una fenditura.

Pratichiamo ora una seconda fessura nella lastra, parallela alla prima e delle stesse dimensioni, e ripetiamo l'esperimento.

Cosa otterremo? Banale: due strisce in corrispondenza delle fenditure, generate da tutte le biglie che sono riuscite a passare.

Il risultato sperimentale, sparando biglie attraverso due fenditure.

Sin qui è tutto elementare. Ma ora cambiamo setting.

Immergiamo lo schermo e il pannello (con la sua fenditura) in una sostanza liquida (ad esempio l'acqua) e, generiamo un'onda, anziché sparare biglie. Cosa accadrà quando la nostra onda incontrerà il pannello con la fenditura?

Assisteremo a un fenomeno noto come diffrazione, che raccontato alla buona vuol dire che la fenditura diventerà essa stessa una sorgente di onde, dalla fenditura avrà cioè origine una nuova onda che si propagherà verso lo schermo sensoriale.

E cosa accadrà quando l'onda arriverà a destinazione?

Lo schermo si illuminerà con diverse intensità, in ragione dei diversi impatti con i diversi punti dell'onda: vedremo una bella striscia bianca al centro (in corrispondenza della fenditura, dove l'onda ha la sua cresta) e una luminosità che va via via a scemare man mano che ci spostiamo verso i lati (dove l'onda è più debole).

Il risultato sperimentale, mandando un'onda attraverso una fenditura.

E' un risultato che richiama in parte l'evidenza ottenuta sparando biglie, perché abbiamo pur sempre una striscia centrale (fatta di puntini, nel caso delle biglie, e più compatta nel caso delle onde).

Ma cosa accade se l'esperimento con le onde lo eseguiamo con un pannello a due fenditure?

Il nostro nuovo ambiente di laboratorio.

Ognuna delle due fenditure diventerà una sorgente di onde, e le onde - abbiamo detto - interferiscono tra loro: due creste possono incontrarsi e creare un'amplificazione, così come una cresta può essere smorzata, e al limite annullata, dall'incontro con una cavità, e via così, con fasi ascendenti e discendenti che si incrociano dando luogo a fenomeni costruttivi e distruttivi, a zone di rinforzo e ad altre di cancellazione, che consegnano potenza o la sottraggono alle onde risultanti.

Le onde si toccano, interferiscono, si accentuano o si smorzano.

Cosa accadrà quando questo complesso gioco di interazioni - di amplificazioni e smorzamenti - arriverà a toccare lo schermo sensoriale?

Il risultato non è più così scontato: l'intensità dell'illuminazione è proporzionale all'impatto delle onde, e sicuramente osserveremo ancora una bella striscia centrale, ma gli effetti d'interferenza restituiranno un'immagine striata, lo schermo s'illuminerà in corrispondenza degli effetti costruttivi (quando due onde, incontrandosi, hanno preso forza) e resterà nero in corrispondenza degli effetti distruttivi (quando due onde, incontrandosi, si sono smorzate o annullate).

Il risultato sperimentale, mandando un'onda oltre le due fenditure.

Per riassumere: quando spediamo un ente fisico oltre le due fenditure, sappiamo che otterremo due strisce nel caso dei corpuscoli e una figura striata nel caso delle onde.

A destra i corpuscoli, a sinistra le onde: non ci si può sbagliare... o no?

L'esperimento della doppia fenditura ha un elevato potere discriminante (e non a caso è il più bello della Fisica): quando mandiamo un ente fisico oltre le due fenditure - senza sapere che razza di ente sia - siamo confortati dal sapere la figura sullo schermo ci rivelerà un aspetto fondamentale della sua natura, vista la differenza manifesta tra le figure prodotte dai corpuscoli e dalle onde.

E cosa succede se - anziché biglie e onde d'acqua - spediamo un elettrone oltre le fenditure?

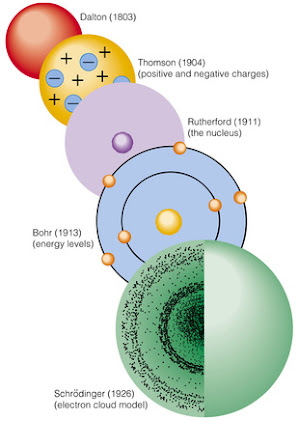

L'idea di una materia composta da particelle microscopiche e indistruttibili - da atomi: ἄτομος átomos, indivisibile - risale a tempi remoti: ne parlavano già i filosofi greci (Leucippo, Democrito ed Epicuro, tra il V e il III secolo a.C.) e romani (Tito Lucrezio Caro, I secolo a.C.) sebbene in modo puramente speculativo.

Servirà arrivare a inizio '800 (con Dalton) e soprattutto alla prima decade del '900 (con Einstein) per avere la riprova dell'esistenza di entità sempre più piccole, organizzate su livelli differenti, in una struttura gerarchica della materia in cui gli elementi di ogni livello entrano nel livello superiore e loro volta accolgono il livello inferiore, in accordo con formalizzazioni (di Thompson, Rutherford e Bohr) variamente concepite.

Servirà arrivare a inizio '800 (con Dalton) e soprattutto alla prima decade del '900 (con Einstein) per avere la riprova dell'esistenza di entità sempre più piccole, organizzate su livelli differenti, in una struttura gerarchica della materia in cui gli elementi di ogni livello entrano nel livello superiore e loro volta accolgono il livello inferiore, in accordo con formalizzazioni (di Thompson, Rutherford e Bohr) variamente concepite.

"Se in un cataclisma andasse distrutta tutta la conoscenza scientifica,

e soltanto una frase potesse essere trasmessa alle generazioni successive,

quale affermazione conterrebbe la massima quantità di informazioni nel numero minimo di parole?

Io credo che sarebbe l'ipotesi atomica secondo cui tutte le cose sono fatte di atomi,

piccole particelle che si agitano con un moto perpetuo,

attraendosi quando sono un po' distanti una dall'altra,

ma respingendosi quando sono schiacciate una contro l'altra.

In questa singola frase c'è un'enorme quantità di informazione sul mondo che ci circonda,

se soltanto ci si riflette sopra con un po' di immaginazione"

(Richard Feynman)

Il modello di John Dalton (1803) è l'anticamera della teoria della materia:

gli atomi - nella visione di Dalton - erano particelle indivisibili e indistruttibili,

identiche tra loro per dimensioni, massa e proprietà chimiche (a parità di elemento)

che si combinavano tra loro per formare elementi composti,

dando luogo a reazioni chimiche che ne implicavano una riorganizzazione.

Il modello atomico di Thompson, "a panettone" (1904).

E' il primo modello significativo, in cui si coglie l'idea che l'atomo era sì neutro,

ma la sua neutralità era data dalla somma di cariche positive e negative,

e precisamente tra la grande carica positiva dell'atomo,

e le tante cariche negative degli elettroni che vi erano immersi,

da cui l'analogia con la forma e i costituenti di un panettone:

l'atomo era la massa principale, nella quale si trovavano i canditi (elettroni).

Il modello atomico di Rutherford, in stile "sistema solare" (1910).

Colpendo delle lamine d'oro con delle particelle-alfa,

Rutherford capì che la materia era formata per lo più da spazio vuoto,

e quindi propose una rappresentazione dell'atomo analoga a un sistema solare:

la carica positiva al centro e gli elettroni che orbitano intorno.

Così come c'è una forza attrattiva gravitazionale tra il Sole e i pianti,

e i pianeti non cadono sul Sole in virtù della loro velocità,

allo stesso modo c'è una forza attrattiva tra cariche di segno opposto,

e la velocità di movimento degli elettroni gli impedisce di cadere nel nucleo.

Il modello atomico di Bohr, ancora in stile "planetario" (1913).

Lo schema di Rutherford approssimava meglio la struttura dell'atomo,

ma scontava un difetto grave e notevole:

una particella emette onde elettromagnetiche,

quando è in movimento circolare a gran velocità e piccolo raggio

- e quindi con grande accelerazione centripeta -

e di conseguenza perde progressivamente energia e velocità,

per cui dovrebbe cadere in breve tempo sul nucleo.

L'atomo di Rutherford era pertanto altamente instabile,

o per dirlo in modo semplice, se le cose fossero state davvero così,

allora il mondo intero e tutti noi non saremmo potuti esistere.

C'erano quindi dei punti dove la costruzione di Rutherford traballava,

e Bohr si diede appunto l'obiettivo di metterla in sicurezza,

attraverso tre postulati - due qualitativi, il terzo più tecnico -

per venire incontro alle osservazioni sperimentali e spiegarle al meglio.

Postulato 1: un elettrone può percorre solo orbite specifiche,

"stazionarie" o "quantizzate", in numero finito, discreto.

Postulato 2: un elettrone può spostarsi da un'orbita all'altra

- cosiddetto "salto quantico", senza mai poter stare nel mezzo di due orbite -

e la sua energia potenziale - in analogia al mondo macroscopico -

si riduce quando si colloca su orbite più vicine al nucleo.

Postulato 3: il momento angolare dell'elettrone

- la sua opposizione a cambiamenti nel suo movimento rotatorio,

come la massa è l'inerzia a cambiamenti nel movimento lineare -

è un multiplo interno della costante di Planck ridotta ħ ("h tagliato").

Rimanevano postulati basati su analogie piuttosto spregiudicate,

che permettevano però di prevedere meglio i risultati degli esperimenti.

Capiamoci, però. Cosa vuol dire "descrizione scientifica" (dell'atomo)? Significa - in parole semplici - "basata su osservazioni ripetute e replicabili", ma nessuno può osservare un atomo (né allora né ora) con la stessa immediatezza con cui osserva un qualsiasi ente del mondo macroscopico (una biglia, un pomodoro, un gatto, un'onda del mare) né poteva farlo in modo più elaborato, ad esempio filtrando l'osservazione attraverso un microscopio (alla maniera di un chimico).

Gli atomi non si possono "osservare" nel senso intuitivo del termine. "Osservare" - nel linguaggio della Fisica subatomica - significa interferire con gli enti di interesse (atomi, elettroni) attraverso un esperimento che restituisca risultati osservabili, su cui fondare ipotesi sulla loro natura (che di per sé rimane fuori dal nostro campo visuale). Conferire precisione tecnica a strutture e gerarchie rimane quindi

un atto audace, perché impone di intrepretare delle misure per

dare una forma a entità inosservabili, e tuttavia è proprio questo collegamento - tra un

ente non osservabile e un processo di misurazione - che

permette di passare da una speculazione metafisica a un'ipotesi

scientifica.

Ritorna l'als ob di Vaihinger, la logica del come se, della finzione: una volta registrati determinati risultati sperimentali su grandezze osservabili (frequenza, colore, intensità) è ragionevole fingere - comportarsi come se - la struttura dell'atomo fosse fatta in un certo modo: è la coerenza tra il set di osservazioni empiriche e l'ipotesi speculativa (tra ciò che osservo e ciò che immagino) a rendere "vero" - in senso lato - il modello.

"Un giorno discutevo animatamente della disputa riacutizzatasi tra i fisici

sul valore delle teorie atomistiche nella sala dell'Accademia con un gruppo di accademici,

fra cui il consigliere di corte, Professor Mach.

In quel gruppo Mach disse all'improvviso laconicamente: 'Non credo che esistano gli atomi'.

Questa dichiarazione mi rimase in testa"

(Ludwig Boltzmann, lezione inaugurale del corso di Filosofia della Scienza, 1903)

Negli anni '70, all'Università di Roma,

il fisico Bruno Touschek tenne una conferenza dal curioso titolo "Hamsanxen?",

pronuncia viennese di una frase traducibile in "Lei ne ha mai visto uno?",

proferita come sfida a chi credeva negli atomi.

Qual era il problema? Che nessun modello (di Thompson, di Rutherford, di Bohr) era pienamente soddisfacente. Tutti avevano punti di forza (buona concordanza con le osservazioni) e di debolezza (mancata concordanza) e in alcuni casi dovevano ricorrere a ipotesi ben strane.

Il modello di Bohr - ad esempio - prevedeva bene la frequenza e il colore, ma falliva sull'intensità, e comunque - per funzionare laddove funzionava - pagava il prezzo di un'eccessiva rigidità (si doveva immaginare che gli elettroni orbitassero intorno al nucleo a distanze ben precise, su orbite ben definite, con energie anch'esse fissate, e che saltassero magicamente da un'orbita all'altra: "non posso immaginare che un elettrone salti qua e là come una pulce" - avrebbe borbottato Schrödinger - e "se questi dannati salti quantici dovessero esistere, rimpiangerò di essermi occupato di meccanica quantistica!").

C'era comunque un'intuizione di fondo che accomunava le varie modellizzazioni: se nel mondo macroscopico sappiamo calcolare la posizione e la velocità di un oggetto (di un corpuscolo, di una particella), allora, essendo l'oggetto formato da atomi, dovremmo essere in grado di misurare anche la posizione e la velocità di enti atomici e subatomici.

Per dirlo in modo più semplice: ci stiamo interrogando sui costituenti elementari della materia, che devono di necessità essere essi stessi materia, anche se non ne conosciamo la forma, e su cui vogliamo appunto formarci un'idea.

Fin quando nel 1923 non arrivò un aristocratico - Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie, VII Duca di Broglie - con una delle idee più folli, poetiche e rivoluzionarie della storia della Fisica.

Per dirlo in modo più semplice: ci stiamo interrogando sui costituenti elementari della materia, che devono di necessità essere essi stessi materia, anche se non ne conosciamo la forma, e su cui vogliamo appunto formarci un'idea.

Fin quando nel 1923 non arrivò un aristocratico - Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie, VII Duca di Broglie - con una delle idee più folli, poetiche e rivoluzionarie della storia della Fisica.

Il francobollo dedicato al Duca de Broglie (a sinistra)

e alla formula per la sua ipotesi di dualità (a destra).

In prima battuta ogni corpuscolo lo si può indentificare

con la sua massa m e la velocità v a cui si muove,

e le due caratteristiche si riassumono nel prodotto m×v,

che rappresenta la cosiddetta "quantità di moto"

(preferite essere investiti da un camion che va a 10 km/h,

o da una biglia che va a 100 km/h? Ecco, questa è la quantità di moto).

Il Duca de Broglie immaginò che ogni oggetto, di qualunque natura,

potesse portare con sé una componente ondulatoria di lunghezza l,

misurata dal rapporto tra la costante di Plank (h»10-34) e la quantità di moto (m×v).

E qui si crea il bivio tra gli oggetti macroscopici e le entità del mondo subatomico.

La costante di Planck - il numeratore di l - è un numero piccolissimo,

perciò il rapporto l/ (m×v) sarà praticamente nullo (non percepibile sensorialmente)

per gli oggetti ordinari della vita quotidiana (con m×v apprezzabile con i sensi).

Quindi, per palloni, quaderni, i-Phone e così via, l esiste ma tende a zero.

Ma quando ci sposta sulla scala subatomica, nell'infinitamente piccolo,

dove sono le masse a diventare pressoché nulle,

ecco la natura duale si manifesta e può essere rilevata.

Vantava un percorso accademico umanistico - si era laureato in Storia e Diritto, nel 1910 - ma poi, stimolato dal fratello, aveva intrapreso anche studi scientifici, conseguendo un'altra laurea, nel 1913. Si ritrova arruolato nell'esercito durante la Prima Guerra Mondiale, ma ancora grazie al fratello - un tipo piuttosto influente - se

ne sta appollaiato sulla Torre Eiffel a occuparsi delle comunicazioni

col telegrafo, e chissà se mandare e ricevere messaggi (onde) - anziché rischiare la vita sui

campi di battaglia - può avergli stimolato quelle riflessioni destinate a cambiare la storia.

In quegli anni si era tornati a discutere sulla natura della luce - onda o corpuscolo? - perché l'esito dell'esperimento della doppia fenditura (la luce è un'onda) era stato attutito da evidenze di altro genere (che invitavano a propendere per il corpuscolo).

Il Duca de Broglie - suggestionato dall'idea di simmetria di Madre Natura - osò

immaginare la dualità di tutte le entità fisiche, che ogni oggetto, cioè, portasse con sé un'onda, una frequenza, che il dualismo

non toccasse solo la luce, ma anche le persone, le montagne, i pianeti e - perché no? - gli elettroni: se la luce è un'onda - perché così dice l'esperimento della doppia fenditura - ma a volte si comporta da corpuscolo, allora - sostenne de Broglie - si può specularmente ipotizzare che ciò che si presenta come corpuscolo possa talvolta comportarsi come un'onda.

L'idea fu esposta nella sua tesi di dottorato, e apparve così bizzarra da indurre gli esaminatori a chiedere il parere vincolante di Einstein, prima di darle un bollino accademico. Il Grande Vecchio approvò - "ha sollevato un angolo del grande velo", così disse, anche perché l'ipotesi dava soluzioni brillanti a problemi complessi: smarcava con eleganza alcuni punti oscuri del modello di Bohr e si raccordava con la quantizzazione dell'energia di Plank - e il Duca conseguì il suo dottorato.

"Per quanto riguarda la materia, abbiamo sbagliato tutto.

Ciò che abbiamo chiamato materia è energia,

la cui vibrazione è stata così abbassata da essere percepibile ai sensi"

(Albert Einstein)

L'apparente follia del Duca de Broglie troverà una prima conferma sperimentale con Davisson e Germer - sì: gli elettroni producevano schemi di interferenza - e Bohr inizierà a parlare di principio di complementarietà, per far acclimatare all'idea che il mondo subatomico potesse manifestare un comportamento ora ondulatorio, ora corpuscolare, a seconda delle situazioni, dello strumento d'indagine utilizzato negli esperimenti.

Se vi siete mai chiesti se Albert Einstein, Marie Curie, Max Planck, Hendrik Lorentz,

Erwin Schrödinger, Louis de Broglie, Werner Heisenberg, Ernest Rutherford, Niels Bohr

siano mai stati tutti insieme a discutere di scienza nello stesso posto, ebbene, la risposta è sì.

Avvenne in occasione delle Conferenze Solvay, un ciclo di incontri a cadenza triennale,

avviato a Bruxelles a partire dal 1911 su iniziativa del chimico e ricco imprenditore Ernest Solvay,

con l'obiettivo di affrontare i problemi di frontiera della Fisica (centrati sulla Meccanica Quantistica).

Sono arrivate a noi una serie di istantanee che immortalano quei momenti,

e in particolare una, del 1927, è stata definita "la fotografia più intelligente della Storia".

Il 7 giugno 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2025

come Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica,

- nella ricorrenza dei 100 anni dallo sviluppo della Meccanica Quantistica -

con l'auspicio che "sia celebrato attraverso attività a tutti i livelli,

volte a incrementare la consapevolezza pubblica

sull'importanza della scienza quantistica e delle sue applicazioni,

a promuovere la cooperazione scientifica internazionale, multilaterale e interdisciplinare

tra istituti di ricerca, ricercatori e innovatori nel campo della scienza e tecnologia quantistica,

a garantire un'attenzione particolare all’applicazione della scienza e della tecnologia quantistica

per lo sviluppo sostenibile".

Ma - insomma - come sono fatti questi elettroni?

Sono onde? Sono particelle? Tutt'è due? Nessuno dei due?

"C'è questo concetto - la complementarità - che Niels Bohr e i suoi discepoli

diffondono e di cui tutti fanno uso. Devo confessare che non lo comprendo.

Per me si tratta d'un'evasione. Non d'un'evasione volontaria.

Infatti si finisce per ammettere il fatto che abbiamo due teorie,

due immagini della materia che non si accordano,

di modo che qualche volta dobbiamo far uso dell'una, qualche volta dell'altra.

di modo che qualche volta dobbiamo far uso dell'una, qualche volta dell'altra.

Una volta, settanta o più anni fa, quando si verificava un tale fatto,

si concludeva che la ricerca non era ancora finita,

perché si riteneva assolutamente impossibile far uso di due concetti differenti

a proposito d'un fenomeno o della costituzione d'un corpo.

Si è inventata ora la parola 'complementarità',

e ciò mi sembra voler giustificare quest'uso di due concetti differenti,

come se non fosse necessario trovare finalmente un concetto unico,

un'immagine completa che si possa comprendere.

La parola "complementarità" mi fa sempre pensare alla frase di Goethe:

perché proprio dove mancano i concetti, si presenta al momento giusto una parola"

(Erwin Schrödinger)

Abbiamo a disposizione il più bell'esperimento della Fisica - la doppia fenditura - per formarci un'idea sulla natura delle cose - se onde o corpuscoli - e replicarlo con gli oggetti subatomici sembra la migliore linea d'azione per comprendere come siano fatti, se li si debba assimilare a dei corpuscoli o se posseggano le fattezze delle onde.

"Sparare elettroni" - ovviamente - non è come tirare biglie o creare vibrazioni nel mondo macroscopico: servono tecniche e tecnologie, oltre a parecchie accortezze operative, per poterlo fare e fare a modo, correttamente.

Ci volle un po' per disporre dell'armamentario necessario a replicare su scala microscopica ciò che si sapeva fare su scala macroscopica - il primo esperimento è datato intorno agli anni '60 del XX secolo - ma alla fine ci si riuscì: si potevano "sparare elettroni", uno a uno, uno alla volta, aspettando che ognuno di essi arrivasse a destinazione (sullo schermo sensoriale) prima di lanciare il successivo.

E cosa uscì fuori?

.png)

"Prenderò questo solo esperimento

che è stato formulato in modo da contenere tutti i misteri della meccanica quantistica,

così da mettervi interamente di fronte ai misteri, ai paradossi e alle particolarità della natura.

Qualsiasi altra situazione della Meccanica Quantistica può sempre essere spiegata dicendo:

vi ricordate dell'esperimento delle due fenditure? E' la stessa cosa"

(Richard Feynman)

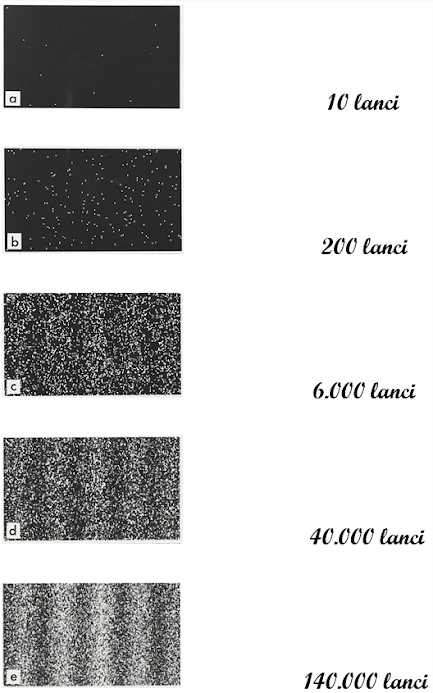

Più che riportare delle figure stilizzate, buone a rendere l'idea generale, converrà mostrare gradualmente l'effettiva evidenza empirica che si andava cumulando, a seguito dell'invio degli elettroni oltre le due fenditure.

C'è da dire che a intuito, a buon senso, i 10 punti appaiono eccessivamente dispersi rispetto alle due bande verticali che ci si aspetterebbe di vedere lanciando palline. Però abbiamo sparato elettroni, e vai a sapere come siano fatti davvero questi elettroni, quale forma fisica abbiano realmente. Ciò che conta - alla fine - è solo l'insieme di puntini localizzati: gli elettroni, sin qui, appaiono corpuscoli.

Proseguiamo, allora: continuiamo a sparare elettroni, una alla volta, secondo la stessa procedura (lasciare che l'elettrone colpisca lo schermo, prima di sparare il successivo).

Questo è lo schermo, dopo 200 lanci.

E gia qui l'evidenza si fa ambigua: vediamo ancora punti, singoli punti, come se avessimo lanciato delle minuscole biglie, ma la loro dispersione è troppo elevata per richiamare da vicino ciò che osserveremo con delle vere biglie.

Però, al solito, abbiamo lanciato elettroni, non biglie, e Dio solo lo sa come siano fatti gli elettroni, anche se noi continuiamo a percepirli come biglie (a prestar fede a ciò che lo schermo ci restituisce: singoli punti).

Non ci resta che andare avanti, continuare a sparare elettroni uno dopo l'altro, senza posa, e saltiamo subito alla fine, a ciò che si vede sullo schermo dopo 140.000 lanci.

Shocking in my town! - avrebbe detto Battiato: sullo schermo si è delineata la tipica figura d'interferenza.

I nostri elettroni, che al principio si presentavano come corpuscoli, ancorché altamente dispersi, a lungo andare hanno prodotto la classica figura striata generata dalle onde, e solo dalle onde.

E qui c'è il pattern più granulare, nel passare da 10 a 140.000 lanci.

Claus Jönsson dell'Università di Tubinga fu il primo, nel 1961,

a realizzare l'esperimento della doppia fenditura con un fascio di elettroni.

La sperimentazione fu ripetuta nel 1974 a Bologna

- da Pier Giorgio Merli, Gianfranco Missiroli e Giulio Pozzi -

inviando un elettrone alla volta sulla lastra fotografica.

Nel 1989 - in Giappone - la replicò il team di Akira Tonomura

(e il video si riferisce proprio a questa terza replica).

Nel 2002 la versione " a singolo elettrone"

fu votata come l'esperimento più bello di sempre

dai lettori della rivista divulgativa "Physics World".

I Fisici uscirono di testa, alla lettera. Più che di Fisica - di cose vere e reali, osservabili e misurabili - i loro discorsi presero un'intonazione metafisica: si iniziò a dire che l'elettrone si sdoppiava, una volta arrivato davanti alle fenditure, cosicché passava da entrambe (come avrebbe fatto un'onda) per poi interferire con sé stesso (proprio come le onde). Ma se pure le particelle subatomiche fossero state onde, cos'è che ondeggiava esattamente? Nelle onde del mare è l'acqua ad andare su e giù, nelle onde sonore è la pressione dell'aria a creare le vibrazioni, ma qui, nel mondo dei quanti, cos'è che si propaga? L'etere, forse? O sono forse onde di materia?

Bisognava rimettere i piedi a terra, prima di finire in manicomio.

A intuito, una volta sparato l'elettrone verso lo schermo, o s'infrangeva sulla lastra oppure passava, e allora doveva farlo dall'una o dall'altra fenditura.

Le prime evidenze - ancora sino a 6.000 lanci - davano conto di una natura corpuscolare, di elettroni alla stregua di biglie infinitesime (sebbene la loro dispersione sullo schermo sembrava ben strana, se confrontata con gli esiti del mondo macroscopico). Ma da 40.000 lanci in poi si delineava in modo progressivamente più nitido la figura striata, che solo le onde sono in grado di produrre.

Il punto oscuro stava in ciò che accadeva al momento del passaggio per le fenditure. E per schiarirlo non rimaneva che "osservarlo". Che ovviamente è un'affermazione tutta da qualificare, visto che non vi è possibilità di "osservare" il mondo microscopico anche solo sulla falsariga delle osservazioni del mondo macroscopico.

"Osservare il passaggio" non vuol dire vedere direttamente da quale fessura passa l'elettrone - come potremmo percepire brutalmente l'analogo passaggio di una biglia su scala macroscopica - ma mettere a punto un tecnicismo di rilevazione che permetta di sapere se l'elettrone è transitato dalla fessura di destra o da quella di sinistra.

"L'occhio che osserva l'elettrone" - detto alla buona - è una luce che lo colpisce quando passa, e colpendolo lo illumina, e illuminandolo ci porta a conoscenza della fessura da cui è passato (e al limite ci dirà se sia vera la speculazione per cui l'elettrone si sdoppia e transita per entrambe le fessure).

I Fisici misero così "il loro occhio" a lato delle fessure: ora avrebbero saputo cosa accadeva al momento del passaggio.

Ricominciarono a sparare elettroni, ma stavolta con "l'occhio" accanto alle fenditure, per vedere cosa accadeva.

Ne spararono 10, 100, 1.000, ... e ogni volta li beccavano, li "vedevano" passare da una fessura o dall'altra (nessuno sdoppiamento, dunque, nessun passaggio contemporaneo per entrambe le fessure) proprio come avveniva con le biglie del mondo macroscopico.

E cosa videro sullo schermo, quando ebbero finito di sparare elettroni, sapendo dire per ognuno da quale fenditura fosse passato?

E cosa videro sullo schermo, quando ebbero finito di sparare elettroni, sapendo dire per ognuno da quale fenditura fosse passato?

Videro questo.

.png)

Fermi tutti, ché qui è un attimo a finire risucchiati nella tana del Bianconiglio.

"Una volta si pensava che l'elettrone si comportasse come una particella

e si scoprì poi che, sotto molto aspetti, si comporta come un'onda.

Cosicché in realtà non si comporta in nessuno dei due modi.

Ora abbiamo lasciato perdere. Diciamo: 'non è né l'una né l'altra cosa'.

Fortunatamente c'è uno spiraglio: gli elettroni si comportano esattamente come la luce.

Il comportamento quantistico degli oggetti atomici (elettroni, protoni, neutroni e così via)

è lo stesso per tutti, sono tutti 'onde-particelle', o qualunque altro nome vi piaccia dar loro"

(Richard Feynman)

Volevamo capire che razza di enti fossero gli elettroni, se onde o corpuscoli, e abbiamo così declinato l'esperimento della doppia fenditura su scala microscopica; gli esiti iniziali ci hanno restituito l'impressione di fronteggiare dei corpuscoli (sullo schermo apparivano dei puntini), ma a lungo andare abbiamo osservato la tipica figura striata generata dalle onde (e solo dalle onde); ci siamo arrovellati per capire cosa diavolo stesse accadendo, e abbiamo allora spiato l'elettrone al momento del passaggio dalle fessure; ma a quel punto - quando abbiamo preso a spiarlo - l'elettrone ha iniziato a comportarsi come un corpuscolo, restituendoci sullo schermo le bande dirimpettaie delle due fenditure.

Mettiamola così.

Quando eseguiamo l'esperimento senza "il nostro occhio" sulle fenditure, è come se l’elettrone fosse un'onda lungo l'intero tragitto, finché non arriva a contatto con lo schermo (che è uno strumento di rilevazione, a tutti gli effetti un altro "occhio") allorquando si trasforma in un corpuscolo, posizionandosi in un punto in apparenza casuale, ma che a lungo andare è come se avesse una probabilità commisurata all'altezza dell'onda.

Quando invece eseguiamo l'esperimento spiando dalle fenditure, l'elettrone si comporta come se fosse un corpuscolo, come ci testimoniano le due bande sullo schermo.

Quindi - in conclusione - l'elettrone, di suo, finché non lo disturbiamo, è come se fosse un'onda; ma non appena interferiamo - quando piazziamo l'occhio accanto alle fenditure o quando sbatte sullo schermo - si trasforma (collassa) in un corpuscolo; e ciò che vediamo effettivamente sullo schermo dipende dal momento in cui noi lo abbiamo osservato, dall'istante in cui abbiamo interferito col suo cammino.