L'8 dicembre 1816 Re Ferdinando - IV di Napoli, III di Sicilia - riunisce i dominî al di qua e al di là del Faro in un unico Regno - il Regno delle Due Sicilie - di cui prende la sovranità col numerale I.

Riunire i due dominî era d'altra parte un'idea di lungo corso, nella Corte borbonica.

Luigi

de' Medici - il più valente dei Ministri del Re - pensava a "napoletanizzare" l'Isola già quando Ferdinando soggiornava a Palermo, e scriveva alla Regina

Maria Carolina che perfino il regime costituzionale - introdotto nel

1812, per contentare la nobilità locale - era un male minore rispetto

alla mancata unificazione dei due Regni.

Alvaro

Ruffo - al Congresso di Vienna per conto del Re - era stato ancor più esplicito: "se

questo paese [Napoli e Sicilia] non è uno, se non è unico l'interesse

dei governanti, non essendo sufficiente che unico sia quello del re, la

scena del 1798, la scena del 1805, anche senza Bonaparte si potrà

facilmente ripetere".

Napoli e Sicilia diventano così uno Stato unitario, retto da una monarchia assoluta: nella persona del Re si

accentrano i poteri legislativo ed esecutivo, il comando

dell'esercito e dell'armata di mare, il vertice

dell'amministrazione civile, nonché la nomina dei giudici; il governo centrale si avvale di Ministeri (Affari Esteri, Grazia e Giustizia, Pubblica Istruzione,

Finanze, Affari Interni) a loro volta strutturati in Dipartimenti.

Il Regno si compone di 22 province (15 al di qua del Faro, 7 al di là) e ogni provincia è nelle mani di Intendenti e Sottintendenti, figure ereditate dal regime napoleonico, con un'estesa sfera di competenze, che le rendono temute e rispettate, ma al

tempo stesso le assoggettano al controllo diretto del Re e dei suoi Ministri.

"Se il Re di Sicilia riacquisterà il regno

di Napoli, o acquisterà qualunque altro Regno, dovrà mandarvi a regnare

il suo figlio primogenito, o lasciare detto suo figlio in Sicilia

concedergli il regno; dichiarandosi da oggi innanzi il detto regno di

Sicilia indipendente da quello di Napoli, ed a qualunque altro Regno, o

Provincia".

Quando Re Ferdinando ripiega in Sicilia per la seconda volta, sotto l'incalzare dell'esercito napoleonico, non solo si trova obbligato a concedere una Costituzione, ma deve pure riconoscere e preservare le peculiarità dell'Isola - al

paragrafo 17.VIII del testo - qualunque cosa possa accadere in futuro.

A distanza di quattro anni - con Napoleone sconfitto - l'articolo 1 della legge dell'8 dicembre 1816 - "Tutti i nostri reali dominj al di quà e al di là del Faro costituiranno il regno delle Due Sicilie" - avrebbe fatto crepar dal ridere i siciliani, se non li avesse prima fatti piangere d'orrore.

La Giunta di Palermo indirizzò una protesta formale al Re, scritta dal celebre fisico Domenico Scinà, in cui si staglia nitidamente l'intero dramma.

"

Sire, [...]

vogliamo esporre colle lagrime agli occhi, non altrimenti che fa oppressa famiglia al proprio padre, i mali che sono vicini a piombare sopra questa infelice città.

Non più vi avranno in Palermo o in Sicilia un luogotenente e segretario, né più suprema corte di giustizia, non più gran Corte di conti, né più tesoreria, cancelleria, conservatoria: le direzioni generali saranno soppresse e soppresse saranno le seconde istanze de’ cinque valli a Palermo. La stessa Università degli studj, eretta non ha guari in Palermo dalla vostra munificenza, sarà tra breve distrutta. [...].

E questa città, scelta a metropoli sin dal principio della monarchia dalla sapienza dei principi normanni, svevi ed aragonesi, mantenuta nella sua grandezza dagli altri vostri augusti predecessori, l'opera almeno di otto secoli, la seconda città almeno dei vostri reali dominj, l'opera vostra, sarà in un attimo sterminata dai Napolitani. [...].

Allorchè vi piacque di unire i vostri due regni, riduceste la Sicilia al servaggio di Napoli, [...]

una quarta e miserabile provincia di Napoli; e per una delle più solenni umane pravità hanno condannato Palermo, [...]

l'han condannato all’ignominia, alla miseria, alla perdizione".

La Sicilia - nei secoli - aveva avuto una posizione di centralità o comunque di autonomia rispetto a Napoli, e pure l'unione delle corone - quando avvenne - era invariabilmente di tipo personale, rimanendo distinti i modelli amministrativi e la

legislazione, in ragione di usi, costumi e civiltà storicamente differenti tra i territori insulari e peninsulari.

Può bastare un episodio di folklore, a restituire il senso della distanza tra Napoli e Sicilia.

Nella metà dell'800 - in assenza di una convenzione internazionale - ogni Stato regolava da sé la misurazione del tempo, ogni Stato aveva la sua "ora ufficiale".

Nelle Due Sicilie si utilizzava il sistema cosiddetto "all’italiana" per la misurazione del tempo civile (col giorno diviso in 24 ore, contate a partire da mezz'ora dopo il tramonto del sole) contrapposto al sistema "moderno" ("ore di Francia" o "di Spagna", in cui il giorno solare era inteso come intervallo di tempo tra due successivi passaggi del sole al meridiano) che veniva utilizzato sul versante istituzionale e commerciale.

I regolamenti per l'uso dei telegrafi nelle Due Sicilie stabilirono che gli orologi delle stazioni fossero calibrati sull'ora ufficiale di Napoli, ma in Sicilia - più per il gusto di marcare un’identità nazionale che non per reali motivi pratici - l'ora ufficiale fu sempre misurata dal meridiano passante per l'osservatorio astronomico posto sul Palazzo reale di Palermo.

Adesso - dopo l'istituzione del Regno delle Due Sicilie - all'Isola di Sicilia rimaneva giusto il vanto di una "ora ufficiale" sua propria, essendo stata privata di tutte le sue più tradizionali prerogative.

Ne seguì un inevitabile astio verso il Governo di Napoli - diffuso e persistente, negli aristocratici come nei borghesi - accompagnato dal desiderio di riacquistare spazi di libertà e autonomia, di riconquistare una propria dignità rispetto all'invadenza dello Stato centrale, di contrapporre una nazione siciliana alla nazione napoletana, un patriottismo isolano a quello della terraferma.

L'ostracismo di fondo dei siciliani vanifica qualsiasi apertura, come la previsione della figura del Luogotenente - con la legge dell'11 dicembre 1816, intesa a "confermare i privilegi conceduti da noi, e da Sovrani nostri augusti predecessori a nostri carissimi Siciliani", ma ovviamente da "combinare insieme la piena osservanza di tali privilegi colla unità

delle instituzioni politiche che debbono formare il diritto pubblico del

nostro regno delle Due Sicilie" - e la creazione di un Ministero di Sicilia a Napoli (istituito nel 1821, abolito nel 1824 e ripristinato nel 1833) che idealmente avrebbe dovuto accorciare le distanze - politiche, sociali, culturali - tra il governo centrale e una terra che a tutti gli effetti costituiva la metà del Regno.

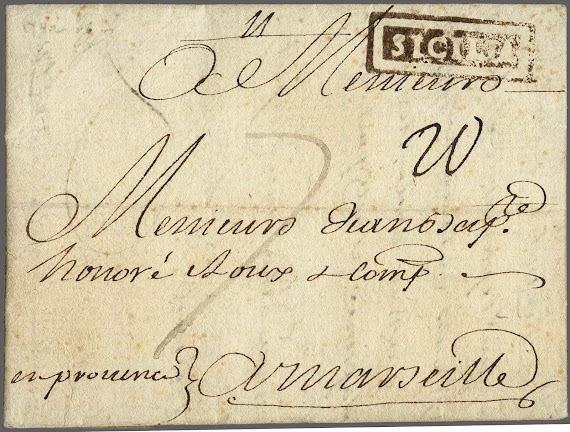

A destra: Giovanni Cassisi,

Ministro per gli Affari di Sicilia presso Sua Maestà in Napoli, dal 1849 al 1859.

A sinistra: Paolo Ruffo di Bagnara, Principe di Castelcicala,

Luogotenente di Sicilia dal 13 marzo 1855 al 17 maggio 1860.

Dopo aver domato

la rivoluzione siciliana del 1848, e riacquistato il pieno controllo politico dell'Isola,

Re Ferdinando II ripristina il Ministero di Sicilia a Napoli (il 26 luglio 1849) e l'istituto della Luogotenenza (il 27 settembre), ma per gli affari dell'isola che richiedevano l'approvazione sovrana - praticamente tutti - il Luogotenente doveva riferire al Ministro, a cui toccava il diritto e l'obbligo di esaminarli e farne relazione al Re.

"Con simile ordinamento non era umano, tenuto conto delle facili suscettibilità dell'indole meridionale e dei precedenti dell'ultimo mezzo secolo, che fra il luogotenente e il ministro di Sicilia a Napoli non sorgessero gelosie e attriti" - scrive lo storico Raffele de Cesare - e in particolare che il Ministro rappresentasse sì al Re le istanze del Luogotenente, ma con una sistematica e invariabile nota di contrarietà, e

"val la pena di dirlo nell'interesse della storia, e perché si comprenda

quanto sia costato di pena e di travaglio al governo siciliano quel

poco di bene che si è fatto, e quanto maggiore se ne sarebbe conseguito

senza le contradizioni, le sofìsticherie e le male arti del ministro

residente in Napoli".

Dal 1830 al 1835 la luogotenenza fu tenuta dal palermitano Leopoldo di Borbone, Conte di Siracusa, fratello di Re Ferdinando di idee liberali, e volte in aperto contrasto con la stessa Casa reale - "

Il nome di Borboni, grazie alle inutili e barbare esecuzioni [...]

, risveglia un'idea di

orrore in tutti, siano italiani siano esteri" scrieva alla madre, da Parigi, nel 1848 - ma dopo la

guerra tra Piemonte e Austria, dopo gli eventi del

15 maggio 1848, il Governo di Napoli cambiò registro.

Il 27 settembre 1849 la luogotenenza passò nelle mani del militare Carlo Filangieri, Principe di Satriano, discendente di un'antica famiglia nobiliare napoletana, e a cui - nel bene o nel male spettava il merito della

riconquista della Sicilia.

Filangieri sponsorizzò Giovanni Cassisi come Ministro di Sicilia a Napoli, nella convinzione che un siciliano fosse la figura migliore per quel ruolo, ma soprattutto perché riteneva di godere della sua devozione, persuaso che - senza un accordo sincero e durevole tra lui e quel Ministro - non sarebbe mai stato possibile attuare un piano di riforme suscettibile di far affezionar la Sicilia ai Borbone.

"In

verità" - lasciò scritto il Filangieri sul Cassisi, col beneficio della retrospettiva - "non mancano in lui prontezza

d'ingegno, laboriosità ed un corredo di conoscenze legali, soprattutto

in materia penale. Di economia e di scienza amministrativa ne studiò

qualche cosa, divenuto consultore in età provetta. Ma ha, e l'ebbe

sempre, natura facile a passionarsi, corriva al sospetto,

suscettibilissima. Anima aspirante a dominar tutto e tutti, ma piena di

volgari passioni, che fecero della sua ambizione uno strumento di vedute

municipali, d'ingiuste predilezioni, di vecchi e nuovi rancori, di

gretti e meschini interessi. Però astuto e simulatore destrissimo, sapea

infìngersi meravigliosamente, e per affettar temperanza,

all'opportunità lodava i suoi avversari, nel mentre ne meditava la

rovina. Lusinghiero sempre e piaggiatore verso coloro di cui avesse

bisogno, fossero pur delle più infime classi sociali, fu sempre invece

schizzinoso con quelli che avesser bisogno di lui. Divorato da ansiosa

bramosia d'innalzarsi, non voltò mai faccia ad ogni mezzo, qualunque

esso fosse, che reputasse conducente al suo scopo, e combattè

incessantemente ad oltranza per sbarazzarsi di coloro, che gli facevan

ombra, fossero pure quei medesimi, che, piaggiati da lui, lo avessero

aiutato ad elevarlo in dignità, e a farlo divenire un loro pari".

Alla prova dei fatti la scelta del Cassisi si rivelò "infelicissima", nel giudizio dello storico Raffaele de Cesare: il Ministro, "obliando ogni sentimento di gratitudine, divenne, dal primo giorno, geloso e astioso oppositore, e poi diffamatore del luogotenente", sino a esserne "la maggiore spina" nel fianco, e sembra assurdo - col senno del poi - che Filangieri non avesse previsto come un "uomo di legge e però formalista, non poteva non riuscire un bastone fra le ruote per il luogo tenente, napoletano e soldato".

La diversità d'indole tra i due - "risoluto il Filangieri a superare ogni difficoltà militarmente, a tagliare, non a sciogliere i nodi; curiale il Cassisi, che si perdeva nelle minuzie, e con sicula abilità, benissimo simulando e dissimulando, alimentava nell'animo sospettoso del Re le prevenzioni contro il Filangieri" - obbligò infine il Principe di Satriano alle dimissioni, nell'ottobre del 1854.

Re Ferdinando

non aveva pronta una figura con cui sostituirlo, e per cinque mesi il posto di Luogotenente rimase vacante.

Non era facile d'altra parte trovare chi l'occupasse, essendo una carica gravida di responsabilità e pericoli, tanto più che sia il Re quanto il Ministro desideravano un uomo remissivo e senza troppe suscettibilità, che si limitasse a mantenere l'ordine e a condurre gli affari ordinari, e che tuttavia avesse lo stesso prestigio

del Principe di Satriano, per origini familiari, censo e carriera militare.

Ne venne fuori il nome di Paolo Ruffo di Bagnara, Principe di Castelcicala.

Era nato nel 1791 a Richmond, nei pressi di Londra, dove il padre rivestiva il ruolo di ambasciatore del Re di Napoli. Fu educato nel collegio militare di Eton, da cui uscì luogotenente dei dragoni. Entro da giovane in diplomazia e vi rimase per gran parte della sua vita: nel 1824 trattò col governo elvetico per l'arruolamento di quattro reggimenti svizzeri, con cui sostituire l'uscita delle truppe austriache, a presidio della stabilità del Regno (a Berna, tra l'altro, conobbe la figlia di un diplomatico svizzero, che poi sposò); nel 1825 ebbe la promozione a Colonnello, da Francesco I; Ferdinando II lo nominò ambasciatore nei cuori pulsanti della Restaurazione, prima a Vienna nel 1831 e poi a San Pietroburgo nel 1832; dal 1840 al 1852 si trovò nell'ambasciata napoletana in Inghilterra, alle prese con più d'una questione particolarmente spinosa (

gli zolfi siciliani e le lettere di Gladstone sulle prigioni di Napoli).

Era rimasto inglese - nei

modi, nelle abitudini, nei gusti, nella lingua parlata - ma apparteneva pur sempre all'antica stirpe dei Ruffo, di origine calabrese. Se non aveva proprio tutto il prestigio militare di

Filangieri, contava pur sempre la partecipazione alla Battaglia di Waterloo, dove,

ufficiale d'ordinanza di Wellington, si era battuto con coraggio ed era

stato ferito a morte. E se Filangieri zoppicava per le ferite toccate, Castelcicala portava sulla testa una piastra

d'argento, perché la ferita non gli si era mai cicatrizzata del tutto.

I requisiti - insomma - c'erano tutti, tanto più che da due anni il Castelcicala attendeva l'assegnazione di un ufficio, dopo esser stato richiamato da Londra.

Re Ferdinando approvò la scelta e incaricò il Ministro Cassisi di vincere le

ritrosie del Castelcicala, che si era subito dichiarato inidoneo a quel ruolo, opponendo ragioni sia d'età e

di salute, che di scarsa rispondenza della carica a chi aveva fatto il soldato e il diplomatico in tutta la sua vita, e che di conseguenza rifiutava

ostinatamente.

Si ricorse ad ogni mezzo affinché accettasse: si fece appello alla sua devozione e amicizia, gli si mandò Filangieri in persona a offrirgli il bastone luogotenenziale, con una lettera caratteristica, e così - lusinga dopo lusinga - nel marzo del 1855 il Castelcicala di mala voglia accettò.

Su queste premesse precarie la luogotenenza di Castelcicala non poteva avere - e nei fatti non ebbe - un'unità d'indirizzo. Era in definitiva l'emanazione del governo del Cassisi, che però rifuggiva egli stesso dalle responsabilità più rischiose e odiose, e che pure voleva mostrare al mondo di essere lui il vero padrone della Sicilia. Castelcicala - da par suo - non gli dava alcuna ombra, e cercava anzi di limitare la propria responsabilità e di apparire il meno che poteva.

Allorché partì la prima volta per la Sicilia, il Re gli consegnò un plico, sul quale era scritto "Istruzioni segrete da leggersi nel caso di movimenti insurrezionali", ma a sentire il Castecicala - nella ricostruzione dello storico inglese Harold Acton - "sembrava che l'isola fosse tanto felice quanto pacifica, senza la minima ombra di malcontento".

Giovanni Cassisi, Ministero per gli affari di Sicilia presso Sua Maestà in Napoli. Paolo Ruffo di Bagnara, Principe di Castelcicala, Luogotenente di Sicilia. Due uomini del Regno di Ferdinando II, con tute le loro capacità, ritrosie, debolezze, speranze e ambizioni. Gli avamposti napoletani in una Sicilia ostile e diffidente. E nonostante tutto, malgrado tutto ciò che gli si può imputare, rimango due

"spacchiosi", per come si adoperarono affinché il primo gennaio 1859 potessero entrare in circolo i francobolli più belli del mondo...

Commenti

Posta un commento