QUI SI FA L'ITALIA O SI MUORE

SPEDIZIONE DEI MILLE

5 maggio 1860 - 7 settembre 1860

"Nessuno più di me stima Garibaldi,

ma quando s'è vinta un'armata di 60 mila soldati,

conquistando un regno di 6 milioni di abitanti,

colla perdita di 8 uomini,

si dovrebbe pensare che c'è sotto qualcosa di non ordinario"

ma quando s'è vinta un'armata di 60 mila soldati,

conquistando un regno di 6 milioni di abitanti,

colla perdita di 8 uomini,

si dovrebbe pensare che c'è sotto qualcosa di non ordinario"

(Massimo d'Azeglio)

Mi sarebbe piaciuto sottotitolare la "Spedizione dei Mille" come già fatto per i post sul 1848, sulla figura di Cavour e sulla Seconda Guerra di Indipendenza: libera trascrizione della splendida lezione del Professor Barbero.

Le premesse c'erano. Festival della Mente di Sarzana, anno 2010, la vigilia del 150° anniversario dell'unita nazionale. Il Professor Barbero presenta un trittico di interventi su "gli uomini che hanno fatto l'Italia": Re Vittorio Emanuele II, Camillo Benso Conte di Cavour, e ovviamente Giuseppe Garibaldi. Sono loro "i tre uomini che hanno preso le decisioni cruciali in quegli anni a metà dell'800, che hanno assunto le iniziative decisive, o perlomeno che hanno scelto di non impedire certe iniziative".

Giuseppe Garibaldi è sicuramente il personaggio più pittoresco dell'intero Risorgimento; è una figura che se provi a inventarla - a costruirla a tavolino, con un esercizio d'immaginazione - non riesci a caratterizzarla con quella straordinarietà che gli consegna la realtà; oltrepassa la cinematografia, il romanzo; si trascina dietro un mondo di cose, anzi due, perché lui è l'Eroe dei Due Mondi, e la sua vita è un caleidoscopio di avventure e tribolazioni.

"Negli anni convulsi prima del 1861,

tre uomini hanno assunto le iniziative epocali da cui è nata l'Italia unita,

oppure hanno evitato di bloccarle quando avrebbero potuto farlo.

Sono loro che hanno preso tutte le decisioni cruciali,

per lo più sotto pressione, in fretta e furia,

con l'angoscia di non poter prevedere con certezza le conseguenze.

Questi tre uomini, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele II,

si disprezzavano e si odiavano a vicenda [...].

E proprio rievocare questo intrico di odi, rivalità, gelosie,

intolleranze e violenze malamente represse

significa rendere loro l'omaggio più sincero,

e stabilire una volta per tutte la loro grandezza davanti alla storia.

Questi uomini si trovarono a comandare in una congiuntura tremendamente difficile,

che avrebbe fatto perdere la testa a chiunque.

Si trovarono a governare un processo che tutt'e tre desideravano compiere,

ma con idee molto diverse sui mezzi e sul risultato finale:

per loro gli anni del Risorgimento non si srotolarono, come per noi,

in un'irresistibile sequenza di guerre, numerate dalla Prima alla Terza,

di trattati, plebisciti e annessioni, ma furono un presente di continua incertezza,

aperto su un futuro torbido che nessuno poteva indovinare.

Tutt'e tre sapevano di giocarsi tutto".

tre uomini hanno assunto le iniziative epocali da cui è nata l'Italia unita,

oppure hanno evitato di bloccarle quando avrebbero potuto farlo.

Sono loro che hanno preso tutte le decisioni cruciali,

per lo più sotto pressione, in fretta e furia,

con l'angoscia di non poter prevedere con certezza le conseguenze.

Questi tre uomini, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele II,

si disprezzavano e si odiavano a vicenda [...].

E proprio rievocare questo intrico di odi, rivalità, gelosie,

intolleranze e violenze malamente represse

significa rendere loro l'omaggio più sincero,

e stabilire una volta per tutte la loro grandezza davanti alla storia.

Questi uomini si trovarono a comandare in una congiuntura tremendamente difficile,

che avrebbe fatto perdere la testa a chiunque.

Si trovarono a governare un processo che tutt'e tre desideravano compiere,

ma con idee molto diverse sui mezzi e sul risultato finale:

per loro gli anni del Risorgimento non si srotolarono, come per noi,

in un'irresistibile sequenza di guerre, numerate dalla Prima alla Terza,

di trattati, plebisciti e annessioni, ma furono un presente di continua incertezza,

aperto su un futuro torbido che nessuno poteva indovinare.

Tutt'e tre sapevano di giocarsi tutto".

(Alessandro Barbero)

Giuseppe Garibaldi è sicuramente il personaggio più pittoresco dell'intero Risorgimento; è una figura che se provi a inventarla - a costruirla a tavolino, con un esercizio d'immaginazione - non riesci a caratterizzarla con quella straordinarietà che gli consegna la realtà; oltrepassa la cinematografia, il romanzo; si trascina dietro un mondo di cose, anzi due, perché lui è l'Eroe dei Due Mondi, e la sua vita è un caleidoscopio di avventure e tribolazioni.

Ma per noi italiani Garibaldi è prima di tutto "la più autentica partecipazione di popolo alla costruzione dell'unità nazionale" - con le parole del Presidente Pertini, nel messaggio alle Camere del 3 giugno 1982, nel centenario della morte di Garibaldi - e "se nel nostro Risorgimento Cavour fu l'intelligenza, Mazzini il pensiero, Garibaldi fu l'anima popolare". Garibaldi è il Generale della cosiddetta "Spedizione dei Mille", "l'unica, vera epica spendibile del nostro Risorgimento", annota Gigi Di Fiore.

Una dinastia - i Borbone - padrona di un Regno da oltre un secolo. Cinque Re e quattro generazioni di Sovrani napoletani. Una realtà politica imponente, per tradizione storica, estensione geografica e forza militare. Com'è stato possibile spazzarla via in soli 490 giorni, dalla partenza della "Spedizione" da Quarto, il 5 maggio 1860, all'ingresso a Napoli di Garibaldi, il 7 settembre 1860?

Il Professor Barbero non vuole diffondersi in spiegazioni - ed è un peccato, un'occasione perduta - ma è tutta la lezione su Garibaldi a battere un altro passo, rispetto al suo stile.

Il Professore di regola entra nei fatti: scava, cerca, trova, raccorda, analizza, e poi riassume e espone in modo magistrale. Stavolta, invece, ha proposto una miscela di situazioni esaltanti e pettegolezzi, ha optato per un taglio propagandistico, ha aggiunto poco a quel che si può già trovare in rete. Serve arrivare al minuto 43.40 - in un intervento di oltre un'ora - per sentir parlare della "Spedizione dei Mille", per sapere di un "immenso entusiasmo internazionale" che coinvolge persino la Russia, una monarchia reazionaria, legittimista, dove tutti sono "ansiosi di vedere come va a finire", e di una "attenzione spasmodica" che sconfina addirittura in Siberia, con "l'intera popolazione [che] aspetta con ansia il giornale per avere notizie dell'avanzata di Garibaldi verso Napoli".

Fine della "Spedizione dei Mille", nella lezione su Garibaldi del Professor Barbero.

Siamo così obbligati a vagabondare per altre sue lezioni - ma è un obbligo piacevole, affascinante - se vogliamo racimolare informazioni aggiuntive. Ospite di una manifestazione culturale in Calabria, il Professore accenna al ruolo dell'Inghilterra nella "Spedizione", senza riuscire a evitare un preciso giudizio di valore: "una delle cose un po' ridicole che alimentano oggi le polemiche contro Garibaldi è il dire che l'han finanziato la massoneria e gli inglesi. E ci credo! La guerra costa carissima, le rivoluzioni costano carissime".

Siamo così obbligati a vagabondare per altre sue lezioni - ma è un obbligo piacevole, affascinante - se vogliamo racimolare informazioni aggiuntive. Ospite di una manifestazione culturale in Calabria, il Professore accenna al ruolo dell'Inghilterra nella "Spedizione", senza riuscire a evitare un preciso giudizio di valore: "una delle cose un po' ridicole che alimentano oggi le polemiche contro Garibaldi è il dire che l'han finanziato la massoneria e gli inglesi. E ci credo! La guerra costa carissima, le rivoluzioni costano carissime".

Caspita! Ma il punto avrebbe meritato o no una pur minima qualificazione? Uno Stato - l'Inghilterra - finanzia nell'ombra una rivoluzione per far crollare un altro Stato, trama sui tavoli diplomatici per estromettere una dinastia secolare, porta avanti un'incessante azione di logoramento contraria a ogni codice internazionale. Forse avremmo ora un'interpretazione più profonda di episodi ancor oggi di nicchia - il massacro di Bronte e la scomparsa di Ippolito Nievo -, se il Professore avesse voluto leggere la "Spedizione" attraverso il filtro degli degli interessi d'oltremanica nella penisola, anziché mettere in sordina gli eventi e limitarsi a dire - in una bella intervista - che "dobbiamo evitare di guardare le cose col solito occhio provinciale e italocentrico", che "l'Inghilterra governava il mondo [...] e quello stagno arretrato che era diventato il Mediterraneo era l'ultima delle sue preoccupazioni", e che la scelta del Governo inglese di "non ostacolare, e forse anche favorire, l'impresa garibaldina" fu puramente ideologica, di principio, dettata dalla necessità di non urtare "un'opinione pubblica liberale, progressista, che guardava con simpatia a Garibaldi e con avversione ai Borboni".

Nel 1799 Re Ferdinando - III di Sicilia, IV di Napoli, poi I delle Due Sicilie - ripiega in Sicilia,

a bordo della nave da guerra dell'Ammiraglio Nelson, sotto l'avanzata delle truppe francesi.

Il Re ringrazierà l'Ammiraglio per la copertura e la protezione,

con la nomina a Duca di Bronte e la cessione di un'ampia tenuta nel paesino catanese.

Il titolo e il possesso rimasero tuttavia puramente nominalistici

- Nelson non vide mai il suo feudo, così come i suoi discendenti che lo ereditarono -

e la figura del latifondista assunse qui un profilo davvero patologico:

i padroni - a Bronte - erano stranieri che nessuno aveva mai visto!

L'avanzata garibaldina diede un nuovo slancio alle speranze dei contadini.

Il decreto del 28 maggio 1860 parlava di "terre dei demani comunali da dividersi [...] fra i cittadini",

con "una quota certa senza sorteggio" da destinare "a chiunque si sarà battuto per la patria".

Il provvedimento era un modo per assicurarsi l'appoggio della popolazione,

e in alcuni casi le parole diventarono fatti e le promesse furono mantenute,

a esempio con la restituzione ai legittimi proprietari del feudo "Bisanquino",

donato da Re Ferdinando II al famigerato Direttore di Polizia Maniscalco.

Lo smantellamento dei latifondi entrò nell'orizzonte dei contadini

e l'arrivo di Garibaldi sembrò sdoganare la rivolta di popolo.

L'odio di classe si abbatté così su Bronte, tra il 29 luglio e il 6 agosto.

Società civile contro nobiltà latifondista, comunali e popolani contro ducali e galantuomini,

due fazioni tra cui "tramavansi e macchinavasi a vicenda sin dal 1848 atroci calunnie"

- scrive lo storico Benedetto Radice -

e ora sfociate in guerra aperta, in una caccia all'uomo, in violenze e saccheggi.

Il console inglese incalzò Garibaldi affinché tutelasse la Ducea,

e scongiurasse altre rivolte a Linguaglossa, Randazzo e Centuripe,

tutti paesini del catanese al confine con proprietà britanniche.

Sei compagnie di soldati piemontesi e due battaglioni cacciatori arrivarono a Bronte il 6 agosto,

al comando di Nino Bixio, il più spregiudicato tra gli arruolati nella spedizione garibaldina.

Ne seguirono metodi spicci, arresti arbitrari e processi sommari,

culminati il 10 agosto nella fucilazione di cinque insorti, tra cui lo scemo del villaggio.

Nessuno ebbe il cuore di sparargli, e il poveretto, credendosi miracolato, invocò la grazia.

"La Madonna mi ha fatto la grazia, ora fatemela voi", disse a Bixio,

che per tutta risposta ordinò a un sergente di freddarlo con colpo di proiettile in testa.

"Gli assassini e i ladri di Bronte sono stati severamente puniti"

- notificò poi Bixio -

"il governo si occupa di apposite leggi e di opportuni legali giudizi pel reintegro dei demani",

ma "guai agli istigatori e sovvertitori dell'ordine pubblico sotto qualsiasi pretesto".

Bronte rimase sotto il controllo dei suoi lontani e invisibili padroni inglesi,

e divenne il simbolo di una rivoluzione non più animata dagli ideali di giustizia e libertà,

ma semplice strumento nelle mani dei potenti per proteggere i loro interessi privati.

Gli atti del processo e la sentenza per i fatti di Bronte dell'agosto del 1860

hanno fornito la base per chiamare Bixio alla sbarra degli imputati, dopo oltre un secolo:

"Bronte processa Bixio", a testimoniare un passato che non passa,

e se pure questo nuovo processo si è concluso con un'assoluzione,

nei siciliani persiste un sentimento di rabbia, perché nulla finisce finché non finisce con giustizia.

Così, nel 2018, a Rometta, in provincia di Messina, il sindaco opera una rivoluzione toponomastica:

la via intitolata a Nino Bixio diventa uno spazio per commemorare le vittime dell'eccidio di Bronte.

L'accostamento tra due documenti postali dell'epoca ci restituisce il senso dell'evento,

ne distilla la drammaticità in pochi centimetri quadri, come solo la filatelia può fare.

Una lettera da Bronte per Assaro del 3 agosto 1859, affrancata con un "Testone" da 2 grana,

che mostra il classico timbro borbonico, di foggia ovale, col nome della località.

Un anno dopo, nell'agosto del 1860, la violenza non risparmia l'ufficio postale,

e si smarriscono o vanno distrutti anche i timbri di servizio in dotazione.

Alla ripresa dell'attività, in assenza di timbri,

la corrispondenza fu marchiata con l'indicazione a penna

come testimonia la lettera del 10 maggio 1861, con stemma sabaudo, in franchigia per Palermo.

a bordo della nave da guerra dell'Ammiraglio Nelson, sotto l'avanzata delle truppe francesi.

Il Re ringrazierà l'Ammiraglio per la copertura e la protezione,

con la nomina a Duca di Bronte e la cessione di un'ampia tenuta nel paesino catanese.

Il titolo e il possesso rimasero tuttavia puramente nominalistici

- Nelson non vide mai il suo feudo, così come i suoi discendenti che lo ereditarono -

e la figura del latifondista assunse qui un profilo davvero patologico:

i padroni - a Bronte - erano stranieri che nessuno aveva mai visto!

L'avanzata garibaldina diede un nuovo slancio alle speranze dei contadini.

Il decreto del 28 maggio 1860 parlava di "terre dei demani comunali da dividersi [...] fra i cittadini",

con "una quota certa senza sorteggio" da destinare "a chiunque si sarà battuto per la patria".

Il provvedimento era un modo per assicurarsi l'appoggio della popolazione,

e in alcuni casi le parole diventarono fatti e le promesse furono mantenute,

a esempio con la restituzione ai legittimi proprietari del feudo "Bisanquino",

donato da Re Ferdinando II al famigerato Direttore di Polizia Maniscalco.

Lo smantellamento dei latifondi entrò nell'orizzonte dei contadini

e l'arrivo di Garibaldi sembrò sdoganare la rivolta di popolo.

L'odio di classe si abbatté così su Bronte, tra il 29 luglio e il 6 agosto.

Società civile contro nobiltà latifondista, comunali e popolani contro ducali e galantuomini,

due fazioni tra cui "tramavansi e macchinavasi a vicenda sin dal 1848 atroci calunnie"

- scrive lo storico Benedetto Radice -

e ora sfociate in guerra aperta, in una caccia all'uomo, in violenze e saccheggi.

Il console inglese incalzò Garibaldi affinché tutelasse la Ducea,

e scongiurasse altre rivolte a Linguaglossa, Randazzo e Centuripe,

tutti paesini del catanese al confine con proprietà britanniche.

Sei compagnie di soldati piemontesi e due battaglioni cacciatori arrivarono a Bronte il 6 agosto,

al comando di Nino Bixio, il più spregiudicato tra gli arruolati nella spedizione garibaldina.

Ne seguirono metodi spicci, arresti arbitrari e processi sommari,

culminati il 10 agosto nella fucilazione di cinque insorti, tra cui lo scemo del villaggio.

Nessuno ebbe il cuore di sparargli, e il poveretto, credendosi miracolato, invocò la grazia.

"La Madonna mi ha fatto la grazia, ora fatemela voi", disse a Bixio,

che per tutta risposta ordinò a un sergente di freddarlo con colpo di proiettile in testa.

"Gli assassini e i ladri di Bronte sono stati severamente puniti"

- notificò poi Bixio -

"il governo si occupa di apposite leggi e di opportuni legali giudizi pel reintegro dei demani",

ma "guai agli istigatori e sovvertitori dell'ordine pubblico sotto qualsiasi pretesto".

Bronte rimase sotto il controllo dei suoi lontani e invisibili padroni inglesi,

e divenne il simbolo di una rivoluzione non più animata dagli ideali di giustizia e libertà,

ma semplice strumento nelle mani dei potenti per proteggere i loro interessi privati.

Gli atti del processo e la sentenza per i fatti di Bronte dell'agosto del 1860

hanno fornito la base per chiamare Bixio alla sbarra degli imputati, dopo oltre un secolo:

"Bronte processa Bixio", a testimoniare un passato che non passa,

e se pure questo nuovo processo si è concluso con un'assoluzione,

nei siciliani persiste un sentimento di rabbia, perché nulla finisce finché non finisce con giustizia.

Così, nel 2018, a Rometta, in provincia di Messina, il sindaco opera una rivoluzione toponomastica:

la via intitolata a Nino Bixio diventa uno spazio per commemorare le vittime dell'eccidio di Bronte.

L'accostamento tra due documenti postali dell'epoca ci restituisce il senso dell'evento,

ne distilla la drammaticità in pochi centimetri quadri, come solo la filatelia può fare.

Una lettera da Bronte per Assaro del 3 agosto 1859, affrancata con un "Testone" da 2 grana,

che mostra il classico timbro borbonico, di foggia ovale, col nome della località.

Un anno dopo, nell'agosto del 1860, la violenza non risparmia l'ufficio postale,

e si smarriscono o vanno distrutti anche i timbri di servizio in dotazione.

Alla ripresa dell'attività, in assenza di timbri,

la corrispondenza fu marchiata con l'indicazione a penna

come testimonia la lettera del 10 maggio 1861, con stemma sabaudo, in franchigia per Palermo.

"Si odono tutti i dialetti dell'alta Italia, però i Genovesi e i Lombardi devono essere i più"

- scrive Giuseppe Cesare Abba, nel suo "Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille" -

"All'aspetto, ai modi e anche ai discorsi la maggior parte sono gente colta".

E tra la gente colta vi è lo scrittore padovano Ippolito Nievo,

cui è indirizzata questa lettera in arrivo a Palermo il 26 novembre 1860,

affrancata con un 20 centesimi della IV di Sardegna con annullo grafico di Gazzoldo.

Nievo associò alla passione per la scrittura una precoce coscienza patriottica:

lo affascinava il programma democratico di Mazzini, nel 1848;

fu tra i Cacciatori delle Alpi di Giuseppe Garibaldi, nel 1859;

si arruolò infine nella "Spedizione dei Mille", nel 1860,

e ne sarà il cronista con il "Diario dal 5 al 28 maggio" e le "Lettere garibaldine".

La vita di Ippolito Nievo finì per essere più avventurosa delle sue opere,

e il suo il racconto più avvincente non lo scrisse con l'inchiostro, ma col sangue.

Lo scrittore si distinse nelle battaglie di Calatafimi e Palermo, e raggiunse il grado di Colonnello;

gli fu poi affidata la nomina di "Intendente di prima classe", con incarichi amministrativi,

e proprio il ruolo di amministratore si rivelò più pericoloso di ogni scontro fisico,

quando Garibaldi si ritrovò a combattere su due fronti, uno militare e l'altro politico,

quando scoprì di avere due nemici, uno dichiarato, i Borbone, e l'altro occulto, il Conte di Cavour.

Nella lotta sotterranea tra fazioni, tra chi stava col soldato e chi col politico,

la "contabilità della Spedizione" fu oggetto di critiche serrate, se non calunniose,

una via tra le tante per smembrare l'armata garibaldina,

per impedirne l'ingresso nell'esercito ufficiale, o almeno limitarlo per dimensioni e portata.

Nievo, rientrato al nord a cavallo tra il 1860 e il 1861, riceve l'ordine di tornare a Palermo,

per recuperare tutta la documentazione necessaria a demolire pettegolezzi e malignità.

Ma se Nievo aveva realmente assolto con scrupolo in suo ruolo di contabile,

- scrive Giuseppe Cesare Abba, nel suo "Da Quarto al Volturno. Noterelle di uno dei Mille" -

"All'aspetto, ai modi e anche ai discorsi la maggior parte sono gente colta".

E tra la gente colta vi è lo scrittore padovano Ippolito Nievo,

cui è indirizzata questa lettera in arrivo a Palermo il 26 novembre 1860,

affrancata con un 20 centesimi della IV di Sardegna con annullo grafico di Gazzoldo.

Nievo associò alla passione per la scrittura una precoce coscienza patriottica:

lo affascinava il programma democratico di Mazzini, nel 1848;

fu tra i Cacciatori delle Alpi di Giuseppe Garibaldi, nel 1859;

si arruolò infine nella "Spedizione dei Mille", nel 1860,

e ne sarà il cronista con il "Diario dal 5 al 28 maggio" e le "Lettere garibaldine".

La vita di Ippolito Nievo finì per essere più avventurosa delle sue opere,

e il suo il racconto più avvincente non lo scrisse con l'inchiostro, ma col sangue.

Lo scrittore si distinse nelle battaglie di Calatafimi e Palermo, e raggiunse il grado di Colonnello;

gli fu poi affidata la nomina di "Intendente di prima classe", con incarichi amministrativi,

e proprio il ruolo di amministratore si rivelò più pericoloso di ogni scontro fisico,

quando Garibaldi si ritrovò a combattere su due fronti, uno militare e l'altro politico,

quando scoprì di avere due nemici, uno dichiarato, i Borbone, e l'altro occulto, il Conte di Cavour.

Nella lotta sotterranea tra fazioni, tra chi stava col soldato e chi col politico,

la "contabilità della Spedizione" fu oggetto di critiche serrate, se non calunniose,

una via tra le tante per smembrare l'armata garibaldina,

per impedirne l'ingresso nell'esercito ufficiale, o almeno limitarlo per dimensioni e portata.

Nievo, rientrato al nord a cavallo tra il 1860 e il 1861, riceve l'ordine di tornare a Palermo,

per recuperare tutta la documentazione necessaria a demolire pettegolezzi e malignità.

Ma se Nievo aveva realmente assolto con scrupolo in suo ruolo di contabile,

se i suoi quaderni documentavano meticolosamente tutte le entrate e le uscite,

allora probabilmente davano conto anche di atti che era opportuno tacere.

Se da un lato quelle carte dimostravano la correttezza dell'amministrazione di cui era responsabile,

dall'altro avrebbero anche potuto restituire un quadro torbido, equivoco, imbarazzante.

Nievo tornò in Sicilia, raccolse le sue preziose carte,

ma rimandò più volte il viaggio di ritorno per vari contrattempi.

Arrivò finalmente il momento della partenza: la sera del 4 marzo 1861, sul piroscafo "Ercole".

Navigazione da Palermo a Napoli, prosecuzione verso Genova, e poi in carrozza sino a Torino,

per la consegna ufficiale dei libri contabili al Governo di Sua Maestà Re Vittorio Emanuele II.

Questo era il programma.

Il console amburghese Hennequin

- che a Palermo curava gli interessi del Governo di Londra -

aveva però tentato di dissuadere Nievo dall'imbarcarsi su quel piroscafo.

"Troppo vecchio e troppo malsicuro", diceva il console.

Un semplice suggerimento o un criptico avvertimento?

Qualunque fosse la verità, lo scrittore patriota non l'ascoltò

e s'imbarcò con la sua cassa di registri, diari e rendiconti.

Il piroscafo non giunse mai a destinazione:

si inabissò nel Tirreno, al largo di Napoli,

e il mare inghiottì tutto, senza mai restituire né relitti né cadaveri.

La stampa rimase in silenzio dal 5 al 16 marzo, e dell'evento si ebbe notizia solo dopo l'unità d'Italia.

La Magistratura non indagò, e un'inchiesta ministeriale attribuì il disastro all'incendio dei motori.

Rimane, a oggi, una delle storie più misteriose del Risorgimento.

Il Professor Barbero, volendo, avrebbe potuto dissodare con mano sicura il terreno del "conflitto politico" tra Cavour e Garibaldi; e invece ha solo riproposto sommariamente il ben noto doppio gioco del Conte - che tollera la convergenza su Genova dei preparativi della "Spedizione", ma ufficialmente se ne dissocia e finge di ostacolarli - presentandolo per di più come un segno di acume politico.allora probabilmente davano conto anche di atti che era opportuno tacere.

Se da un lato quelle carte dimostravano la correttezza dell'amministrazione di cui era responsabile,

dall'altro avrebbero anche potuto restituire un quadro torbido, equivoco, imbarazzante.

Nievo tornò in Sicilia, raccolse le sue preziose carte,

ma rimandò più volte il viaggio di ritorno per vari contrattempi.

Arrivò finalmente il momento della partenza: la sera del 4 marzo 1861, sul piroscafo "Ercole".

Navigazione da Palermo a Napoli, prosecuzione verso Genova, e poi in carrozza sino a Torino,

per la consegna ufficiale dei libri contabili al Governo di Sua Maestà Re Vittorio Emanuele II.

Questo era il programma.

Il console amburghese Hennequin

- che a Palermo curava gli interessi del Governo di Londra -

aveva però tentato di dissuadere Nievo dall'imbarcarsi su quel piroscafo.

"Troppo vecchio e troppo malsicuro", diceva il console.

Un semplice suggerimento o un criptico avvertimento?

Qualunque fosse la verità, lo scrittore patriota non l'ascoltò

e s'imbarcò con la sua cassa di registri, diari e rendiconti.

Il piroscafo non giunse mai a destinazione:

si inabissò nel Tirreno, al largo di Napoli,

e il mare inghiottì tutto, senza mai restituire né relitti né cadaveri.

La stampa rimase in silenzio dal 5 al 16 marzo, e dell'evento si ebbe notizia solo dopo l'unità d'Italia.

La Magistratura non indagò, e un'inchiesta ministeriale attribuì il disastro all'incendio dei motori.

Rimane, a oggi, una delle storie più misteriose del Risorgimento.

Il Governo piemontese era d'accordo con i garibaldini? Li ha finanziati? Li ha manovrati? Il Professore dice che "è tutto estemporaneo, istintivo", che non c'è "nessuna strategia, nessun piano", semplicemente "si aspetta, si vede e si decide".

Chi aveva afferrato la bandiera dell'Italia unita - spiega il Professore - non poteva entrare in aperto conflitto con Garibaldi, come testimonierebbero le stesse parole di Cavour. "Non ho impedito a Garibaldi di dar seguito al suo progetto, perché per riuscirci sarebbe occorso usare la forza. Ora, il ministro non è in grado di sfidare l'immensa impopolarità che l'avrebbe colpito se avesse voluto fare arrestare Garibaldi".

Per altro verso, però, non poteva neanche dare l'impressione di rimanere passivo, mentre nel suo Regno si organizzava quel che oggi chiameremmo un atto terroristico verso uno Stato con cui si era in pace.

Solo quando la situazione mostra contorni più definiti - e il Regno di Sardegna ha tutta la convenienza a esporsi - le lettere del Conte diventano parlanti.

Solo quando la situazione mostra contorni più definiti - e il Regno di Sardegna ha tutta la convenienza a esporsi - le lettere del Conte diventano parlanti.

"Il Re ha deciso di marciare su Napoli alla testa del suo esercito, per ridurre alla ragione Garibaldi, e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui", scrive Cavour al Principe di Carignano.

"Se Garibaldi persevera in quel cammino funesto in cui si è messo, entro una quindicina di giorni andremo a ristabilire l'ordine a Napoli e a Palermo, anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare", ancora Cavour, questa volta al suo Capo di Gabinetto Costantino Nigra.

Il Professore - cultore di storia militare, appassionato di wargame - avrebbe potuto chiarire la dinamica della leggendaria Battaglia di Calatafimi.

Il Professore - cultore di storia militare, appassionato di wargame - avrebbe potuto chiarire la dinamica della leggendaria Battaglia di Calatafimi.

Perché Garibaldi avrà pur posseduto "un'intuizione naturale di come si fa la guerra, di come si tengono in pugno i soldati", e sarà pur vero che "sul campo di battaglia non ce n'è nessun altro come lui di italiano, da secoli", ma la logistica e la sproporzione di forze rendono l'esito della battaglia un autentico miracolo, che il Professore - notoriamente ateo - avrebbe potuto smitizzare, per favorirne la comprensione.

E invece dobbiamo accontentarci di un Del Boca qualunque. "Chi ha visto il posto e studiato la planimetria dello scontro si rende conto che i Mille non potevano vincere e che i borbonici li avrebbero sconfitti, anche se avessero lanciato soltanto sassi contro quelli che salivano arrancando. I borbonici potevano fare a pezzi le camice rosse e si comportarono come se fossero stati a un esercitazione. La recita di Calatafimi fu importante perché consentì a tutti - ma proprio a tutti - di comprendere che i giochi erano fatti".

Il Professore - implacabile smascheratore di falsi storici - poteva smazzar via la leggenda nera sulla fede di credito di 14.000 ducati incassata dal Generale borbonico Francesco Landi per lasciarsi battere dai garibaldini, poi rivelatasi di soli 14 ducati al momento dell'incasso.

Il Professore - implacabile smascheratore di falsi storici - poteva smazzar via la leggenda nera sulla fede di credito di 14.000 ducati incassata dal Generale borbonico Francesco Landi per lasciarsi battere dai garibaldini, poi rivelatasi di soli 14 ducati al momento dell'incasso.

E avrebbe potuto - più in generale - far chiarezza sugli immaginifici milioni-oro in piastre turche, da usare per corrompere l'intero esercito avversario. E invece dobbiamo accontentarci del già è noto: che tutti e cinque i figli del Generale Landi entrarono nella file dell'esercito sabaudo, e tentarono di riabilitare la figura del padre con la richiesta a Garibaldi in persona di testimoniare sulla valentia militare del genitore.

E ci ritroviamo obbligati a decifrare da soli un sibillino passaggio dell'opera "Gli avvenimenti d'Italia del 1860. Cronache politico-militare dall'occupazione della Sicilia in poi", edito in due volumi dalla Tipografia Cecchini, a Venezia, nel 1860: "Tre milioni di franchi in viglietti furono cambiati in oro alla Banca di Genova evidentemente all'uopo di facilitarne la spedizione".

La caduta della Sicilia borbonica, in filatelia.

Re Francesco comunica lo sgombero della Sicilia nella notte tra il 21 il 22 luglio del 1860.

Il 23 luglio 1860 è l'ultima data nota di utilizzo dei francobolli di Re Ferdinando.

La bandiera delle Due Sicilie continuava a sventolare solo sulla piazzaforte di Messina.

Re Francesco comunica lo sgombero della Sicilia nella notte tra il 21 il 22 luglio del 1860.

Il 23 luglio 1860 è l'ultima data nota di utilizzo dei francobolli di Re Ferdinando.

La bandiera delle Due Sicilie continuava a sventolare solo sulla piazzaforte di Messina.

Che occasione sprecata, per afferrare un passaggio nodale del nostro Risorgimento! E tuttavia sarebbe imperdonabile non riproporre l'affresco di Garibaldi che il Professor Barbero ha giudicato appropriato per la sua lezione, solo perché disallineato dalle nostre aspettative.

Garibaldi è oggi tra gli italiani più conosciuti al mondo, ma era celeberrimo già ai suoi tempi, in Europa come in America, negli ambienti popolari come nei salotti aristocratici. Godeva di una fama che oggi non posseggono neanche i calciatori, gli influencer o gli attori di Hollywood. "Era la persona vivente più amata al mondo" - scrive lo storico inglese Denis Mack Smith - e lo era ben prima della "Spedizione dei Mille".

La fama di Garibaldi riposa su due aspetti: il suo folklore e il suo idealismo.

Marinaio, mercante di pastasciutta, maestro d'italiano, francese e matematica, e poi corsaro, massone, dittatore e scrittore, soldato di sei eserciti diversi e membro di cinque Parlamenti di varia nazionalità. Ruoli eclettici, giocati nei più disparati posti del mondo. E' stato arrestato nove volte: le prime due dalla polizia russa, in Crimea, per schiamazzi notturni (messo la prima volta agli arresti domiciliari, su una barca, non rispetta la consegna e viene arrestato nuovamente); poi in Francia, dove era entrato illegalmente; in Argentina, dove viene torturato; in Uruguay, per gli insulti all'ambasciatore brasiliano; dai Savoia - sotto cui sarà pronunciata pure una condanna a morte, per i suoi contatti con i mazziniani - e per tre volte dalla polizia italiana.

Idealista, ingenuo, esaltato, disinteressato al denaro, per nulla avido o bramoso di ricchezze materiali. Quando il dittatore argentino tentò di corromperlo - operazione apparentemente facile, viste le ristrettezze economiche in cui versava - si ritrovò davanti "un selvaggio dalla testa dura", come lo definì l'emissario incaricato della corruzione.

La fama di Garibaldi riposa su due aspetti: il suo folklore e il suo idealismo.

Marinaio, mercante di pastasciutta, maestro d'italiano, francese e matematica, e poi corsaro, massone, dittatore e scrittore, soldato di sei eserciti diversi e membro di cinque Parlamenti di varia nazionalità. Ruoli eclettici, giocati nei più disparati posti del mondo. E' stato arrestato nove volte: le prime due dalla polizia russa, in Crimea, per schiamazzi notturni (messo la prima volta agli arresti domiciliari, su una barca, non rispetta la consegna e viene arrestato nuovamente); poi in Francia, dove era entrato illegalmente; in Argentina, dove viene torturato; in Uruguay, per gli insulti all'ambasciatore brasiliano; dai Savoia - sotto cui sarà pronunciata pure una condanna a morte, per i suoi contatti con i mazziniani - e per tre volte dalla polizia italiana.

Idealista, ingenuo, esaltato, disinteressato al denaro, per nulla avido o bramoso di ricchezze materiali. Quando il dittatore argentino tentò di corromperlo - operazione apparentemente facile, viste le ristrettezze economiche in cui versava - si ritrovò davanti "un selvaggio dalla testa dura", come lo definì l'emissario incaricato della corruzione.

A lui interessavano soltanto la gloria e gli onori. E ovviamente le donne. "Garibaldi è andato a letto, o ha cercato di andare a letto, con quasi tutte le donne che ha incontrato in vita sua, perché comunque era un uomo un po' primitivo in certe cose e faticava reprimersi" - racconta il Professor Barbero - "e se uno dovesse vederlo con i nostri criteri di oggi, ci sono aspetti della sua vita che non sono politicamente corretti".

Compie un viaggio in Inghilterra - nel 1864 - e il direttore di una di compagnia di navigazione gli riserva un piroscafo, tutto per lui. Sbarca a Southampton, e l'Ammiraglio della base navale organizza in suo onore una simulazione di conflitto a fuoco tra le navi della flotta inglese. Arriva a Londra con un treno speciale, su cui sventola una bandiera italiana. Ci sono oltre 500.000 persone ad attenderlo - numeri ufficiali, "della questura", non degli organizzatori - e la carrozza del Duca di Sutherland impiega sei ore per arrivare a destinazione, stretta tra una folla che esercita una pressione tale da distruggerla e contemporaneamente preservarla intatta. Entra negli uffici dei Ministri e riceve inviti dai Sindacati. Le domestiche del Duca approfittano della sua presenza per improvvisare un piccolo commercio: imbottigliano l'acqua delle bacinelle in cui si lava e la vendono a una massa di gente smaniosa di possedere qualcosa di intimo di Garibaldi.

Quale altro italiano può vantare simili esperienze?

Quale altro italiano può vantare simili esperienze?

Ciocche di capelli e peli di barba di Garibaldi, venduti nel 2019 a 1.300 euro più diritti d'asta.

Lo amano tutti, o quasi. La Regina Vittoria e Karl Marx non lo hanno in simpatia, sebbene per motivi opposti e rivelatori dei cortocircuiti interni al personaggio.

La Regina scorge in lui il rivoluzionario, il terrorista, il pirata - onesto e coraggioso, se si vuole, ma non una figura da portare a esempio - e la consola che ad ammirare Garribaldi - così scrive nel suo diario - è solo la teppaglia.

Marx lo vede come un sempliciotto che si fa continuamente manipolare, e l'acclamazione delle masse la interpreta come una drammatica manifestazione di imbecillità e immaturità.

In casa nostra Re Vittorio Emanuele manterrà nei suoi riguardi una posizione ambigua. "Sarebbe stato triste se lo avessero catturato" - dirà all'ambasciatore francese, commentando lo sbarco in Sicilia - "ma se la sarebbe cercata, e le cose si sarebbero semplificate. Che bel monumento gli avremmo fatto!".

Garibaldi sicuramente non era una figura istituzionale, non aveva il polso dell'uomo di governo, e tutto gli scappò di mano quando si ritrovò a gestire la cosa pubblica e a far quadrare conti, anziché abbattere nemici.

"Ho visto una serie di decreti che mi addolorano. Milioni assegnati non so a quali martiri; nuovi impieghi creati [...] insomma l'applicazione del sistema che consiste nel conciliarsi gli animi a spese del tesoro dello Stato. [...]. Questo sistema è fatale, il seguirlo ci trascinerebbe a sicura rovina, siamo minacciati da una crisi finanziaria spaventevole" - scriverà Cavour a Nigra, il 4 marzo 1861 - nel lanciare uno sguardo retrospettivo sulla amministrazione della dittatura garibaldina nel Meridione italiano.

Garibaldi aveva però uno spiccato senso pratico. Lui, repubblicano, non esitò a servire la monarchia, quando capì che non vi erano alternative verso l'unità d'Italia, che era inutile filosofeggiare o polemizzare, e si doveva solo agire al meglio con i mezzi a disposizione.

Rivoluzionario nell'animo, soldato per vocazione, seppe tenere una consapevole posizione moderata nella particolare congiuntura politica, pur di vedere realizzato il suo disegno.

Uomo pratico, e però anche utopista, pragmatico insomma, perché l'armata pragmatista raccoglie due classi di menti, i pratici e gli utopisti, i primi perché vedono nel pragmatismo la teoria dei loro disprezzi per le questioni prive di senso, i secondi perché trovano nel pragmatismo quelle vedute suggestive che incoraggiano a immaginare cose straordinarie.

Le idee di Garibaldi - all'epoca - sembravano semplicistiche e istintive, frettolosamente maturate, e la sua visione del mondo appariva irreale e sovversiva. Ma quelle stesse idee - oggi - sono dati di fatto ovvi, e ci restituiscono l'immagine di un uomo politico di originale statura e inconsueta lungimiranza, una figura moderna, di bruciante attualità.

Garibaldi era un repubblicano convinto, e la Repubblica, oggi, è unanimemente percepita come la forma di governo più evoluta.

Le idee di Garibaldi - all'epoca - sembravano semplicistiche e istintive, frettolosamente maturate, e la sua visione del mondo appariva irreale e sovversiva. Ma quelle stesse idee - oggi - sono dati di fatto ovvi, e ci restituiscono l'immagine di un uomo politico di originale statura e inconsueta lungimiranza, una figura moderna, di bruciante attualità.

Garibaldi era un repubblicano convinto, e la Repubblica, oggi, è unanimemente percepita come la forma di governo più evoluta.

Garibaldi era contrario alla pena di morte, e la pena di morte, oggi, è unanimemente giudicata un'ingiustizia incommensurabilmente più grande di quella che con essa si vorrebbe sanzionare.

Garibaldi sponsorizzava l'imposta progressiva sul reddito - avversata persino un fine economista come Cavour - e oggi l'imposta progressiva - pagare proporzionalmente di più, in rapporto ai vari scaglioni di reddito - è lo standard fiscale dei Paesi più evoluti.

Garibaldi auspicava un'istruzione pubblica, di massa e laica, e poi il suffragio universale e l'abolizione dei titoli nobiliari; e oggi la scuola dell'obbligo ci accompagna sino alla maggiore età, e la maggiore età consegna a tutti il diritto al voto, in un Paese in cui più nessuno esibisce frazioni di sangue blu.

Garibaldi patrocinava le guerre di liberazione, senza guardare alla bandiera sotto cui si combattevano, e semmai l'Italia avesse oppresso altre nazioni, lui si dichiarava pronto a combattere contro l'Italia, con l'atteggiamento proprio di chi avversa ogni forma di colonialismo, un fenomeno oggi assolutamente residuale.

Garibaldi era un soldato, ma un soldato consapevole del dramma delle rivolte - "la rivoluzione è un cataclisma sociale che nessuno di noi vorrebbe testimoniare" - perciò contrario ai militari di mestiere e più incline a una risoluzione dei conflitti per mezzo degli arbitrati internazionali; e oggi i bilanci pubblici allocano quote di risorse progressivamente minori alla spesa militare, le posizioni pacifiste sono salite al rango di valori costituzionali e le controversie tra Paesi civili si risolvono sui tavoli diplomatici.

Garibaldi si identificava col proletariato - "la classe cui ho l'onere di appartenere" - e sentiva l'assillo di migliorarne la condizione sociale, un obiettivo da realizzare anzitutto col riconoscimento istituzionale delle organizzazioni sindacali, oggi centrali in qualsiasi Paese civilizzato.

Garibaldi auspicava un'istruzione pubblica, di massa e laica, e poi il suffragio universale e l'abolizione dei titoli nobiliari; e oggi la scuola dell'obbligo ci accompagna sino alla maggiore età, e la maggiore età consegna a tutti il diritto al voto, in un Paese in cui più nessuno esibisce frazioni di sangue blu.

Garibaldi patrocinava le guerre di liberazione, senza guardare alla bandiera sotto cui si combattevano, e semmai l'Italia avesse oppresso altre nazioni, lui si dichiarava pronto a combattere contro l'Italia, con l'atteggiamento proprio di chi avversa ogni forma di colonialismo, un fenomeno oggi assolutamente residuale.

Garibaldi era un soldato, ma un soldato consapevole del dramma delle rivolte - "la rivoluzione è un cataclisma sociale che nessuno di noi vorrebbe testimoniare" - perciò contrario ai militari di mestiere e più incline a una risoluzione dei conflitti per mezzo degli arbitrati internazionali; e oggi i bilanci pubblici allocano quote di risorse progressivamente minori alla spesa militare, le posizioni pacifiste sono salite al rango di valori costituzionali e le controversie tra Paesi civili si risolvono sui tavoli diplomatici.

Garibaldi si identificava col proletariato - "la classe cui ho l'onere di appartenere" - e sentiva l'assillo di migliorarne la condizione sociale, un obiettivo da realizzare anzitutto col riconoscimento istituzionale delle organizzazioni sindacali, oggi centrali in qualsiasi Paese civilizzato.

Questo è Giuseppe Garibaldi, nella lezione del Professor Barbero, un ritratto che peraltro combacia con la raffigurazione dell'antagonista Del Boca. "Come capitò raramente, fu circondato fin dall'inizio da un alone di leggenda capace di amplificare ogni azione [...] si vendettero le camice alla Garibaldi, i mantelli alla Garibaldi, il cappellino alla Garibaldi. Ovunque: immagini, stampe, ritratti, incisioni, disegni, mezzi busti in gesso che lo raffiguravano in pose gladiatorie. [...]. Combatté per gli oppressi dovunque ne trovasse e finì per apparire un liberatore di professione. Una specie di Che Guevara 'ante litteram', destinato a soccorrere le rivoluzioni del mondo senza badare troppo alle contraddizione della politica. Per lui il patriottismo si mescolò - costantemente - con la ricerca dell'avventura. [...]. Non badava alle ricchezze: per lui la guerriglia era una ragione sufficiente per passare le giornate. [...]. A lui bastava l'odore della polvere da sparo e il profumo dei capelli delle signorine: si accontentava del clangore delle battaglie e degli affanni fra lenzuola di bucato. Alternava le cariche a cavallo con quelle sotto le gonne, con identico spirito di conquista".

Giuseppe Garibaldi: Nizza, 4 luglio 1807 - Caprera, 2 giugno 1882.

Se "la morte è 'na livella", come diceva Totò, per Garibaldi fu invece un volano,

quasi un pretesto per innalzarne smisuratamente la figura, per glorificarlo senza pudori.

Victor Hugo, in un telegramma alla famiglia:

"E' più che una morte, è una catastrofe; non è in lutto l'Italia, non la Francia, ma l'umanità".

Giosuè Carducci: "... guerriero di avventura senza spavalderia, eroe senza posa".

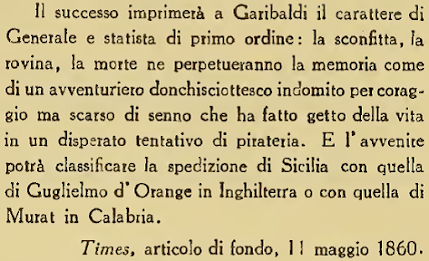

Il 'Times' di Londra: "Fate scrivere la biografia di Garibaldi al suo peggior nemico

e vi apparirà pur sempre come il più sincero, il più disinteressato e il meno ambizioso degli uomini".

Il francese 'Les Temps': "Ciò che bisogna aggiungere per completare la figura di Garibaldi,

ed è ciò che ne aumenta la grandezza e ne fa la grazia,

è che egli era di una bontà e di una purezza ammirabili.

Se vi hanno lacune nella sua intelligenza, non v'hanno macchie nel suo carattere.

Garibaldi è il tipo compiuto dell'eroe cavalleresco, ispirato e ingenuo".

I quotidiani viennesi 'Fremdenblatt' e 'Neue Freie Press':

"E' certo un segno altamente soddisfacente che i popoli d'Austria-Ungheria

si ricordino oggi senza rancore di ciò che Garibaldi ha operato e tentato di operare contro di essi,

riconoscendo, senza riserve, che il defunto è degno della più bella corona civica";

"Egli vivrà immortale nella storia, della quale scrisse intere pagine egli solo,

confortante immagine di nobile abnegazione e di ardente amor patrio.

L'alloro, di cui si fece tanto abuso, gli spetta realmente, come guerriero e come cittadino,

e davanti alla sua tomba anche lo straniero si scoprirà riverente".

La sua celebrità e la sua fama, per un'ironia della storia, ne tradirono le ultime volontà.

Avrebbe voluto che le sue spoglie fossero cremate, e le ceneri gettate in mare a Caprera,

ma il Presidente del Consiglio Crispi non volle privare l'Italia di un luogo - la tomba di Garibaldi -

suscettibile di diventare un punto di raccoglimento in cui commemorare un'icona del Risorgimento,

per ravvivare a ogni momento il sentimento di identità nazionale

Se "la morte è 'na livella", come diceva Totò, per Garibaldi fu invece un volano,

quasi un pretesto per innalzarne smisuratamente la figura, per glorificarlo senza pudori.

Victor Hugo, in un telegramma alla famiglia:

"E' più che una morte, è una catastrofe; non è in lutto l'Italia, non la Francia, ma l'umanità".

Giosuè Carducci: "... guerriero di avventura senza spavalderia, eroe senza posa".

Il 'Times' di Londra: "Fate scrivere la biografia di Garibaldi al suo peggior nemico

e vi apparirà pur sempre come il più sincero, il più disinteressato e il meno ambizioso degli uomini".

Il francese 'Les Temps': "Ciò che bisogna aggiungere per completare la figura di Garibaldi,

ed è ciò che ne aumenta la grandezza e ne fa la grazia,

è che egli era di una bontà e di una purezza ammirabili.

Se vi hanno lacune nella sua intelligenza, non v'hanno macchie nel suo carattere.

Garibaldi è il tipo compiuto dell'eroe cavalleresco, ispirato e ingenuo".

I quotidiani viennesi 'Fremdenblatt' e 'Neue Freie Press':

"E' certo un segno altamente soddisfacente che i popoli d'Austria-Ungheria

si ricordino oggi senza rancore di ciò che Garibaldi ha operato e tentato di operare contro di essi,

riconoscendo, senza riserve, che il defunto è degno della più bella corona civica";

"Egli vivrà immortale nella storia, della quale scrisse intere pagine egli solo,

confortante immagine di nobile abnegazione e di ardente amor patrio.

L'alloro, di cui si fece tanto abuso, gli spetta realmente, come guerriero e come cittadino,

e davanti alla sua tomba anche lo straniero si scoprirà riverente".

La sua celebrità e la sua fama, per un'ironia della storia, ne tradirono le ultime volontà.

Avrebbe voluto che le sue spoglie fossero cremate, e le ceneri gettate in mare a Caprera,

ma il Presidente del Consiglio Crispi non volle privare l'Italia di un luogo - la tomba di Garibaldi -

suscettibile di diventare un punto di raccoglimento in cui commemorare un'icona del Risorgimento,

per ravvivare a ogni momento il sentimento di identità nazionale

Nella "Spedizione dei Mille" non ci fu nulla di segreto, di popolare o di spontaneo. L'azione era ben organizzata, pianificata e finanziata col supporto delle Potenze europee, e col Piemonte interessato spettatore. Ne era a conoscenza anche Re Francesco, che aveva ricevuto dettagliate informative dai suoi agenti, e non mancò di protestare ufficialmente con Torino.

Le uniche incertezze avevano un carattere puramente istituzionale. C'erano in gioco la correttezza nei rapporti diplomatici e il rispetto del diritto internazionale. Nessuno voleva ritrovarsi dalla parte del torto, se per accidente gli eventi avessero seguito traiettorie indesiderate. Era un modo sorprendentemente attuale di gestire una crisi: aspettare che gli eventi decidano la politica, anziché usare la politica per governare gli eventi. E' una linea d'azione che oggi non esitiamo a stigmatizzare, quando la vediamo applicata dai nostri politici, ma che il Professor Barbero approva e nobilita, parlando di Cavour.

Attendere gli eventi significa però anche subirli, lasciare che sconvolgano l'animo. "Preferisco veder scomparire la mia popolarità, perdere la mia reputazione, ma veder fare l'Italia. E per fare l'Italia, in questo momento, non bisogna mettere in contrasto Vittorio Emanuele e Garibaldi. Garibaldi ha una grande forza morale, gode di un immenso prestigio, non soltanto in Italia, ma soprattutto in Europa", scrive Cavour in quei giorni. "Se domani venissi in lotta con Garibaldi, potrei anche avere dalla mia parte la maggioranza dei vecchi diplomatici, ma l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me, e l'opinione pubblica avrebbe ragione".

Ostacolare Garibaldi non sembrava una cosa furba, sicuramente non era politicamente premiante, ma lasciarlo fare significava accettare un incessante batticuore, andare al rimorchio delle azioni di un uomo fuori da ogni schema, che obbediva solo a un suo codice personale. Cavour rimaneva perplesso e diffidente, sia verso le reali intenzioni di Garibaldi - sarebbe stata una catastrofe se si fosse spinto sino allo Stato Pontificio - sia per l'implicito coinvolgimento della Casa Reale nella sua impresa. Il 24 aprile scriveva a Farini: "i fautori di Garibaldi parlano direi quasi in nome del Re e purtroppo le apparenze [...] danno a queste voci un solido fondamento".

Se su un fronte Garibaldi arruolava truppe, confiscava bastimenti e acquistava armi, sotto lo sguardo di una polizia inerte e con Cavour girato dall'altra parte, sul fronte opposto Francesco II prendeva atto delle relazioni sui preparativi della "Spedizione", abbozzava una serie di misure preventive, ma più che altro sperava in un revival della solita impresa sballata - un po' alla Pisacane, un po' ai fratelli Bandiera - destinata a implodere su sé stessa. Garibaldi era invece così convinto dell'appoggio di Re Vittorio Emanuele, da sbarcare in Sicilia in divisa militare piemontese, perché lui, sì, era un Generale del Regno di Sardegna dal 1859.

"Garibaldi è sbarcato in Sicilia. Gran ventura che non abbia dato seguito al pensiero di attaccare il Papa" - è la prima diagnosi di Cavour, da Torino - "Che faccia guerra al Re di Napoli non si può impedire. Sarà un bene, sarà un male, ma era inevitabile. Garibaldi trattenuto violentemente sarebbe divenuto pericolo nell'interno".

Le uniche incertezze avevano un carattere puramente istituzionale. C'erano in gioco la correttezza nei rapporti diplomatici e il rispetto del diritto internazionale. Nessuno voleva ritrovarsi dalla parte del torto, se per accidente gli eventi avessero seguito traiettorie indesiderate. Era un modo sorprendentemente attuale di gestire una crisi: aspettare che gli eventi decidano la politica, anziché usare la politica per governare gli eventi. E' una linea d'azione che oggi non esitiamo a stigmatizzare, quando la vediamo applicata dai nostri politici, ma che il Professor Barbero approva e nobilita, parlando di Cavour.

Attendere gli eventi significa però anche subirli, lasciare che sconvolgano l'animo. "Preferisco veder scomparire la mia popolarità, perdere la mia reputazione, ma veder fare l'Italia. E per fare l'Italia, in questo momento, non bisogna mettere in contrasto Vittorio Emanuele e Garibaldi. Garibaldi ha una grande forza morale, gode di un immenso prestigio, non soltanto in Italia, ma soprattutto in Europa", scrive Cavour in quei giorni. "Se domani venissi in lotta con Garibaldi, potrei anche avere dalla mia parte la maggioranza dei vecchi diplomatici, ma l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me, e l'opinione pubblica avrebbe ragione".

Ostacolare Garibaldi non sembrava una cosa furba, sicuramente non era politicamente premiante, ma lasciarlo fare significava accettare un incessante batticuore, andare al rimorchio delle azioni di un uomo fuori da ogni schema, che obbediva solo a un suo codice personale. Cavour rimaneva perplesso e diffidente, sia verso le reali intenzioni di Garibaldi - sarebbe stata una catastrofe se si fosse spinto sino allo Stato Pontificio - sia per l'implicito coinvolgimento della Casa Reale nella sua impresa. Il 24 aprile scriveva a Farini: "i fautori di Garibaldi parlano direi quasi in nome del Re e purtroppo le apparenze [...] danno a queste voci un solido fondamento".

Se su un fronte Garibaldi arruolava truppe, confiscava bastimenti e acquistava armi, sotto lo sguardo di una polizia inerte e con Cavour girato dall'altra parte, sul fronte opposto Francesco II prendeva atto delle relazioni sui preparativi della "Spedizione", abbozzava una serie di misure preventive, ma più che altro sperava in un revival della solita impresa sballata - un po' alla Pisacane, un po' ai fratelli Bandiera - destinata a implodere su sé stessa. Garibaldi era invece così convinto dell'appoggio di Re Vittorio Emanuele, da sbarcare in Sicilia in divisa militare piemontese, perché lui, sì, era un Generale del Regno di Sardegna dal 1859.

"Garibaldi è sbarcato in Sicilia. Gran ventura che non abbia dato seguito al pensiero di attaccare il Papa" - è la prima diagnosi di Cavour, da Torino - "Che faccia guerra al Re di Napoli non si può impedire. Sarà un bene, sarà un male, ma era inevitabile. Garibaldi trattenuto violentemente sarebbe divenuto pericolo nell'interno".

E ora cosa accadrà? "L'Inghilterra lo aiuterà? E' possibile. La Francia lo contrasterà? Non lo credo. E noi? Secondarlo apertamente non si può. Comprimere gli sforzi individuali in suo favore, nemmeno".

Quindi? Quindi Torino negherà il permesso a chiunque chieda di spedire armi in Sicilia a Garibaldi, ma se la spedizione di armi avviene senza domandare nulla, il Governo non l'ostacolerà. "Non disconosco tutti gli inconvenienti della linea mal definita che seguiamo, ma pure non saprei trovarne un altra che non ne presenti di più gravi e più pericolosi".

Garibaldi sbarca in Sicilia, e la Sicilia gli porta in dote numerosi "reparti di 'picciotti', come dicono già all'epoca" e "certamente i grandi latifondisti e i loro campieri mafiosi hanno contribuito un po' ad organizzare questi reparti", racconta il Professor Barbero.

Garibaldi sbarca in Sicilia, e la Sicilia gli porta in dote numerosi "reparti di 'picciotti', come dicono già all'epoca" e "certamente i grandi latifondisti e i loro campieri mafiosi hanno contribuito un po' ad organizzare questi reparti", racconta il Professor Barbero.

La Sicilia è dunque con Garibaldi? Bene, mandiamogli altri uomini.

Garibaldi conquista la Sicilia? Bene, e ora? Vuol prendere Napoli? Lo lasciamo fare o gli consigliamo di fermarsi? Tutte e due le cose, "un esempio magnifico di come faceva politica il Re Vittorio" - chiosa il Professore - e di cosa sarà la politica italiana negli anni a venire, sino ai giorni nostri. C'è una lettera ufficiale con cui si suggerisce al Generale di non passare sul continente, un formale invito a fermarsi e a ritenere compiuta la sua missione, "per far cessare una guerra fra italiani e italiani". E poi c'è una lettera ufficiosa, che viaggia a braccetto con la prima, con cui il Re suggerisce pure la risposta da dare all'ordine di arrestare l'invasione, semmai Garibaldi avesse voluto sul serio finirla lì. "L'Italia mi chiederebbe conto della mia passività e credo che ne deriverebbe un immenso danno".

Garibaldi piega l'esercito borbonico con l'aiuto della sua intelligenza tattica, dell'esperienza di soldato, dell'abilità diplomatica, accompagnato dallo straordinario entusiasmo delle popolazioni locali. Contadini, aristocratici, signore borghesi e persino preti liberali. Tutti sono sedotti dalle camice rosse, e specialmente dal loro capo, "forte, biondo, bello", "sui campi di battaglia un fulmine, negli affetti un fanciullo, nei dolori un santo", come lo descrive Edmondo De Amicis, in "Cuore".

Garibaldi piega l'esercito borbonico con l'aiuto della sua intelligenza tattica, dell'esperienza di soldato, dell'abilità diplomatica, accompagnato dallo straordinario entusiasmo delle popolazioni locali. Contadini, aristocratici, signore borghesi e persino preti liberali. Tutti sono sedotti dalle camice rosse, e specialmente dal loro capo, "forte, biondo, bello", "sui campi di battaglia un fulmine, negli affetti un fanciullo, nei dolori un santo", come lo descrive Edmondo De Amicis, in "Cuore".

Garibaldi arriva a Napoli in treno, col sindaco che gli va andato incontro a Salerno. Entra in città e - pur ateo e ferocemente anticlericale - va a omaggiare San Gennaro. Il sangue di San Gennaro ovviamente si liquefà.

Garibaldi è ora il dittatore delle Due Sicilie, governa con pieni poteri, e qui vien fuori "il politico non tanto bravo" - dice il Professor Barbero - sopraffatto da spaventoso disordine amministrativo, da un indescrivibile sperpero di denari e di cose. Il Generale "si circonda anche di gente poco chiara", prende al suo servizio Don Liborio Romano, "uomo noto per essere ammanicatissimo con la camorra".

L'incertezza è all'apice. Ora può accadere di tutto. E se a Napoli arrivassero i mazziniani, gli anarchici, i rivoluzionari? Potrebbero innescare un focolaio sovversivo, dagli esiti imprevedibili e dalle conseguenze imponderabili. Garibaldi si è circondato di repubblicani e di mazziniani della peggior razza, si mormora a Torino, e Cavour ci va giù piatto: "se Garibaldi persevera per quel cammino funesto in cui si è messo, entro una quindicina di giorni andremo a ristabilire l'ordine a Napoli, anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare". Proprio così. "Vittorio marcerà su Napoli per ridurre alla ragione Garibaldi, e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui".

Lui, il Generale Garibaldi, tutte queste cose non le immagina. Consegna l'ormai decaduto Regno delle Due Sicilie a Vittorio Emanuele, poi si ritira sull'isola di Caprera con un sacco di sementi, tre cavalli e una balla di stoccafisso, a fare il contadino. Il retroscena però vien fuori, e il neonato Parlamento italiano conosce la prima di un'interminabile serie di scene vergognosamente memorabili. "Lei, Signor Conte, preparava una guerra fratricida", rimprovera il Generale. Bagarre, urla, strepiti, caos. Cavour rintuzza l'accusa. Garibaldi, indifferente, la ribadisce. "Stavate progettando una guerra fratricida".

"L'Italia in fasce sperimentava eterni contrasti: moderati contro democratici, demagogia contro realismo, spontaneismo volontario contro formalismo, opportunismo contro onestà" - scrive Gigi Di Fiore. "Nelle camice rosse, in pochi mesi, confluì di tutto: tensioni, ideali, furbizie, inspiegabili arricchimenti, sacrificio personale. L'Italia dalle tante, eterne, facce".

L'incertezza è all'apice. Ora può accadere di tutto. E se a Napoli arrivassero i mazziniani, gli anarchici, i rivoluzionari? Potrebbero innescare un focolaio sovversivo, dagli esiti imprevedibili e dalle conseguenze imponderabili. Garibaldi si è circondato di repubblicani e di mazziniani della peggior razza, si mormora a Torino, e Cavour ci va giù piatto: "se Garibaldi persevera per quel cammino funesto in cui si è messo, entro una quindicina di giorni andremo a ristabilire l'ordine a Napoli, anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare". Proprio così. "Vittorio marcerà su Napoli per ridurre alla ragione Garibaldi, e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui".

Lui, il Generale Garibaldi, tutte queste cose non le immagina. Consegna l'ormai decaduto Regno delle Due Sicilie a Vittorio Emanuele, poi si ritira sull'isola di Caprera con un sacco di sementi, tre cavalli e una balla di stoccafisso, a fare il contadino. Il retroscena però vien fuori, e il neonato Parlamento italiano conosce la prima di un'interminabile serie di scene vergognosamente memorabili. "Lei, Signor Conte, preparava una guerra fratricida", rimprovera il Generale. Bagarre, urla, strepiti, caos. Cavour rintuzza l'accusa. Garibaldi, indifferente, la ribadisce. "Stavate progettando una guerra fratricida".

"L'Italia in fasce sperimentava eterni contrasti: moderati contro democratici, demagogia contro realismo, spontaneismo volontario contro formalismo, opportunismo contro onestà" - scrive Gigi Di Fiore. "Nelle camice rosse, in pochi mesi, confluì di tutto: tensioni, ideali, furbizie, inspiegabili arricchimenti, sacrificio personale. L'Italia dalle tante, eterne, facce".

(Carlo Fruttero, Massimo Gramellini)

"I suoi uomini gli ubbidivano senza esitazione", annota Lorenzo Del Boca. "Lo consideravano uno di loro, comandante per riconoscimento della truppa e non per galloni conseguiti in accademia: era una di quelle persone per le quali poteva valore la pena morire. Garibaldi sapeva cogliere il momento opportuno per forzare con un attacco le linee nemiche e si rendeva conto quando era invece il tempo di fermarsi per consolidare i risultati ottenuti. Un geniaccio militare. 'Sentiva' la battaglia e interpretava gli scontri con i nemici con le poche regole e la molta fantasia maturata in anni di guerriglia dove, nella decisione da prendere in un lampo, stava la differenza fra la vita e la morte. Francesco Crispi sintetizzò: 'Più che un eroe, era uno che gli eroi li creava perché, accanto a lui, non si poteva essere codardi'.

Tuttavia non poteva bastare. Una squadra raccogliticcia di 'Brancaleoni' sarebbe stata massacrata dall'esercito borbonico, considerato fra i migliori e meglio preparati, e di gran lunga più agguerrito e addestrato delle mille camice rosse".

Garibaldi fu fortunato, molto fortunato davvero, all'apparenza beneficiato da una fortuna senza limiti. "In effetti, risulta difficile negare che Garibaldi - nell'uno e nell'altro mondo - si sia mosso sotto una buona stella. Tuttavia, quanto peso può essere attribuito alla buona sorte? E per quanto tempo?".

"Notte stellata, bella, tranquilla, solenne, di quella solennità che fa palpitare l'anime generose che si lanciano all'emancipazione degli schiavi!". Garibaldi ricorda così le ore tra il 5 e il 6 maggio del 1860, a Quarto, presso Genova.

Si parte a bordo del "Piemonte" e del "Lombardo", con 1.162 volontari. I siciliani sono pochi, appena quarantacinque. I più sono lombardi, veneti, liguri e toscani. Professionisti e intellettuali in gran parte, il resto operai e artigiani. Molti i combattenti del 1848 e in gran numero i Cacciatori delle Alpi, reduci dalle vittoriose battaglie della Seconda Guerra di Indipendenza. Una sola donna, Rosalia, la moglie di Crispi, travestita da uomo.

"Il grido di dolore della Sicilia è corso a' miei orecchi; ha profondamente commosso il mio cuore e quello di alquante centinaia di miei vecchi compagni d'arme" - scrive Garibaldi a Vittorio Emanuele, prima di salpare - "Io non ho consigliato il moto insurrezionario de' nostri fratelli della Sicilia; ma dal momento che si sono sollevati in nome dell'unità italiana, di cui Vostra Maestà è la personificazione, non ho dovuto esitare a mettermi alla loro testa contro la più infame tirannia dell'epoca nostra".

Il 7 maggio Cavour telegrafa al Capitano Amero d'Aste la notizia della partenza di Garibaldi, con l'invito ad astenersi da qualsiasi intervento: "Questo Ministero la rende intesa che avant'ieri notte partirono illegalmente da Genova i due piroscafi Piemonte e Lombardo della Società Rubattino e C. avendo a bordo il Generale Garibaldi ed un numero d'individui intenzionati, a quanto credesi, di recarsi in Sicilia. I due bastimenti non erano muniti delle volute carte di bordo, o quanto meno non sono queste nella dovuta regola. Premessi questi cenni per occorrente informazione di V. S. Ill.ma, le soggiungo che Ella dovrà rimanere estranea a tutto quanto può riferirsi allo scopo del loro sbarco, né prendervi la menoma ingerenza".

Cavour appare ora come un meticoloso tessitore, ora come uno spregiudicato giocatore d'azzardo, nel suo tentativo di tenere in mano tutti i possibili fili e riservarsi solo alla fine la scelta di quale tirare: sorvegliare gli eventi, tastare gli umori delle diplomazie di Francia e Inghilterra, negare tutto di fronte

all'Ambasciata delle Due Sicilie, seguire ogni mossa di Garibaldi, e tenersi pronto, a seconda dei casi, a osannarlo come un eroe o a perseguirlo come un criminale.

Dopo un paio di giorni la "Spedizione" fa una sosta a Talamone, in Toscana. Garibaldi racimola armamenti e fa scorte di viveri, assegna gradi militari e dà le prime indicazioni operative. Dalle navi scende una colonna di una sessantina di volontari, al comando di Callimaco Zambianchi, con l'obiettivo di penetrare nello Stato Pontificio, suscitare rivolte, fare proseliti, allontanare l'attenzione dalla rotta delle navi garibaldine. Cavour sospira e sbuffa, e il 10 maggio ordina l'invio di una nave in Toscana, col mandato di trarre in arresto Zambianchi.

Le navi inglesi nelle acque siciliane garantiscono e proteggono lo sbarco. Garibaldi ne renderà ampia testimonianza, colmo di gratitudine: "La presenza dei due legni da guerra inglesi influì alquanto sulla determinazione dei comandanti de' legni nemici, naturalmente impazienti di fulminarci, e ciò diete tempo ad ultimare lo sbarco nostro; ... io fui per la centesima volta il loro protetto".

"Come doveva finire la spedizione di Garibaldi era chiaro fin dal momento della partenza" - scrive Lorenzo Del Boca.

"Non lo sapeva la maggior parte degli uomini in camicia rossa. Loro - gli avvocati, i medici, i farmacisti, i 'possidenti', il prete, l'ex prete e il 'prete spretato' - credevano di partecipare a un'azione di 'commando', destinata a suscitare una rivolta popolare. Fra tutti, erano intellettualmente onesti - questo sì - pensavano che si trattasse di un'iniziativa pericolosa e mettevano nel conto che potesse anche finire male. Però, chi riteneva che per un ideale valesse la pena rischiare qualche cosa, si rendeva conto che quello era il momento di giocarsi tutto il coraggio che era rimasto. Potevano anche sembrare incoscienti, ma era impossibile non riconoscergli le stimmate dei patrioti veri.

Invece sapeva tutto Giuseppe Garibaldi. E non poteva non sapere. Per troppe volte, durante le scorribande al di qua e al di là dell'oceano, aveva verificato che cosa significava trovarsi di fronte a nemici in inferiorità per numero o per armamento o per posizione strategica. E, dunque, non poteva non comprendere che i suoi Mille, ricchi del solo entusiasmo, contro un esercito vero, avrebbero potuto trovare solamente la gloria del martirio. In quelle condizioni, una partita giocata regolarmente non dava speranze né di vincere né di impattare".

Il primo decreto di Garibaldi, a seguito dello sbarco in Sicilia,

con cui il Generale assume la dittatura dell'isola "in nome di Vittorio Emanuele Re d'Italia".

con cui il Generale assume la dittatura dell'isola "in nome di Vittorio Emanuele Re d'Italia".

Il primo scontro è a Calatafimi, il 15 maggio. I soldati borbonici si battono con valore e destrezza contro un nemico numericamente inferiore, sprovvisti però del necessario coordinamento da parte dei loro Generali.

Lo storico Raffaele de Cesare sarà spietato, nel chiosare la sua ricostruzione. "Ad un vecchio generale, pieno d'incertezze e di cautele, che seguiva in carrozza il suo esercito, mettete di fronte un duce come Garibaldi, e la giornata di Calatafimi, nella quale combattono da una parte mille uomini, male armati e con due soli vecchi cannoni, e dall'altra poco meno di quattromila con artiglierie, è troppo spiegata, senza bisogno d'inventar tradimenti e traditori".

I numeri delle battaglia sono però eloquenti sull'intensità degli scontri. "Se è possibile insistere con i paragoni" - scrive Lorenzo Del Boca - "la battaglia di Porta Pia, dichiaratamente simbolica, significò un numero di vittime superiore a quello che venne registrato a Calatafimi, dove la leggenda vuole che si siano scontrati in modo forsennato due eserciti decisi a prevalere".

Alla fine sarà pari e patta sul piano militare, ma gli avventurieri in camicia rossa ne usciranno moralmente vittoriosi, dopo l'inspiegabile ritirata del esercito borbonico. "La vittoria di Calatafimi" - scriverà Garibaldi - "benché di poca importanza per ciò che riguarda gli acquisti, avendo noi conquistato un cannone, pochi fucili e pochi prigionieri, fu d'un risultato immenso per l'effetto morale, incoraggiando le popolazioni e demoralizzando l'esercito nemico".

Il 18 maggio la "Spedizione" arriva a Partinico, e punta verso Palermo.

Il 19 maggio insorgono le cittadine di Misilmeri e Gibilrossa.

Il 21 maggio Rosolino Pilo cade sul campo di battaglia, nel combattimento alla Neviera.

Dal 22 al 24 maggio la "Spedizione" è accampata sul Monte Calvario, nella contrada di Cozzo di Castro. L'esercito borbonico ha programmato un attacco in grande stile, ma ancora una volta i deficit di coordinamento rallentano l'azione e ne sminuiscono l'efficacia. Garibaldi ripiega sulla Piana dei Greci, si dirige verso Corleone, passa per Marineo, e arriva infine a Misilmeri, dove trova il supporto di nuove squadre di insorti.

Palermo è presidiata da oltre 20.000 soldati, tra l'esercito borbonico e i mercenari austriaci e bavaresi. Le probabilità di successo dei garibaldini sono tutte contrarie. Un'attacco frontale sarebbe un suicidio. La si prende larga, si batte un percorso tortuoso per le montagne circostanti. Il comando militare borbonico si aspetta un'incursione sulla strada per Monreale e colloca il grosso delle truppe a nord-ovest della città. Garibaldi si avvicina invece da sud-est, senza incontrare resistenza, accolto da cinque Ufficiali di Marina (tre inglesi e due americani) e da un corrispondente del giornale inglese "Times".

Il 27 maggio è il giorno dell'ingresso a Palermo. Garibaldi organizza una formidabile difesa delle vie e delle piazze, col supporto della popolazione in rivolta. I borbonici bombardano per tre giorni la città dalle loro navi, nella speranza di sfiancare garibaldini e poter dettare le condizioni di un armistizio. Dal Palazzo Pretorio il Generale incita il popolo, lo spinge a resistere: "Il nemico mi ha fatto delle proposte ignominiose per te, o popolo di Palermo; ed io, sapendoti pronto a farti seppellire sotto le rovine della città le ho rifiutate". La risposta della folla è un grido ripetuto: "Guerra, guerra!".

Il 18 maggio la "Spedizione" arriva a Partinico, e punta verso Palermo.

Il 19 maggio insorgono le cittadine di Misilmeri e Gibilrossa.

Il 21 maggio Rosolino Pilo cade sul campo di battaglia, nel combattimento alla Neviera.

Dal 22 al 24 maggio la "Spedizione" è accampata sul Monte Calvario, nella contrada di Cozzo di Castro. L'esercito borbonico ha programmato un attacco in grande stile, ma ancora una volta i deficit di coordinamento rallentano l'azione e ne sminuiscono l'efficacia. Garibaldi ripiega sulla Piana dei Greci, si dirige verso Corleone, passa per Marineo, e arriva infine a Misilmeri, dove trova il supporto di nuove squadre di insorti.

Palermo è presidiata da oltre 20.000 soldati, tra l'esercito borbonico e i mercenari austriaci e bavaresi. Le probabilità di successo dei garibaldini sono tutte contrarie. Un'attacco frontale sarebbe un suicidio. La si prende larga, si batte un percorso tortuoso per le montagne circostanti. Il comando militare borbonico si aspetta un'incursione sulla strada per Monreale e colloca il grosso delle truppe a nord-ovest della città. Garibaldi si avvicina invece da sud-est, senza incontrare resistenza, accolto da cinque Ufficiali di Marina (tre inglesi e due americani) e da un corrispondente del giornale inglese "Times".

Il 27 maggio è il giorno dell'ingresso a Palermo. Garibaldi organizza una formidabile difesa delle vie e delle piazze, col supporto della popolazione in rivolta. I borbonici bombardano per tre giorni la città dalle loro navi, nella speranza di sfiancare garibaldini e poter dettare le condizioni di un armistizio. Dal Palazzo Pretorio il Generale incita il popolo, lo spinge a resistere: "Il nemico mi ha fatto delle proposte ignominiose per te, o popolo di Palermo; ed io, sapendoti pronto a farti seppellire sotto le rovine della città le ho rifiutate". La risposta della folla è un grido ripetuto: "Guerra, guerra!".

La soliderità del nord della penisola all'impresa garibaldina in Sicilia.

Il 28 maggio il carcere della Vicaria apre le sue porte. Duemila prigionieri sono liberi. Alcuni di loro si dirigono verso le barricate. I più sono solo pericolosi criminali.

Il 30 maggio parte una violenta controffensiva borbonica, con ottime chance di successo. Arriva però l'ordine superiore di fermare i combattimenti, perché è prossimo un armistizio. Garibaldi può annunciare - con malcelata boria - di aver concesso una tregua per motivi umanitari. Le truppe borboniche sono sbalordite, incredule. Vorrebbero disobbedire, combattere nella notte, e invece sono obbligate alla resa e all'evacuazione della città. L'armistizio è siglato sul vascello inglese "HMS Hannibal" e prevede, tra l'altro, la cessione alla "Spedizione" del denaro del Banco delle Due Sicilie.

Il 6 giugno le truppe regie s'imbarcano per Napoli. Non più un solo soldato borbonico di guardia a Palermo.

Dal 7 giugno al 10 luglio la "Spedizione" si ingrossa e si rafforza, di uomini e armi: arrivano a Palermo numerosi avventurieri delle più varie nazionalità, oltre a fucili e munizioni in gran quantità.

Il 2 luglio i garibaldini sono a Caltanissetta e Cefalù, e il 14 luglio si concentrano nella zona di Milazzo, con l'idea di assaltare Messina, però l'esercito borbonico può però schierare ancora 18.000 soldati.

Dal 17 luglio al 24 luglio si combatte a Milazzo, e per la prima volta i garibaldini si misurano con una guarnigione borbonica decisa a tener botta.

Il 30 maggio parte una violenta controffensiva borbonica, con ottime chance di successo. Arriva però l'ordine superiore di fermare i combattimenti, perché è prossimo un armistizio. Garibaldi può annunciare - con malcelata boria - di aver concesso una tregua per motivi umanitari. Le truppe borboniche sono sbalordite, incredule. Vorrebbero disobbedire, combattere nella notte, e invece sono obbligate alla resa e all'evacuazione della città. L'armistizio è siglato sul vascello inglese "HMS Hannibal" e prevede, tra l'altro, la cessione alla "Spedizione" del denaro del Banco delle Due Sicilie.

Fedele riproduzione della vignetta pubblicata sul giornale satirico francese "Charivari":

l'esercito napoletano, in Sicilia, è fatto da Soldati-leoni, Ufficiali-asini e Generali senza testa.

Il 3 giugno l'intera guarnigione borbonica di Catania abbandona la città, per dirigersi verso Messina, dove arriverà cinque giorni dopo.l'esercito napoletano, in Sicilia, è fatto da Soldati-leoni, Ufficiali-asini e Generali senza testa.

Il 6 giugno le truppe regie s'imbarcano per Napoli. Non più un solo soldato borbonico di guardia a Palermo.

Dal 7 giugno al 10 luglio la "Spedizione" si ingrossa e si rafforza, di uomini e armi: arrivano a Palermo numerosi avventurieri delle più varie nazionalità, oltre a fucili e munizioni in gran quantità.

Il 2 luglio i garibaldini sono a Caltanissetta e Cefalù, e il 14 luglio si concentrano nella zona di Milazzo, con l'idea di assaltare Messina, però l'esercito borbonico può però schierare ancora 18.000 soldati.

Dal 17 luglio al 24 luglio si combatte a Milazzo, e per la prima volta i garibaldini si misurano con una guarnigione borbonica decisa a tener botta.

Garibaldi è in prima linea e si ritrova a un passo dalla fine, la fine della sua vita sul campo di battaglia, che alza la palla alla più sfidante delle ucronie sull'esito della "Spedizione", semmai il Generale fosse deceduto a Milazzo.

Garibaldi invece c'è ancora, e intuisce la mossa vincente. Nella rada c'è la sua unica nave da guerra, la pirofregata "Veloce" a dieci cannoni, che ha defezionato dalla flotta borbonica e è stata rinominata "Tukery", in onore di un ungherese morto nella barricate di Palermo. Il Generale corre in spiaggia, salta su una barca, rema sino alla nave, da cui inizia a bombardare il nemico. L'esercito borbonico è colto di sorpresa e ripiega nell'antico castello. E' una mossa difensiva necessaria, ma infelice. Il castello è piccolo e non può ospitare migliaia di uomini, per di più nel mezzo di un'estate siciliana, con seri problemi di rifornimento di acqua e viveri. Il 23 luglio un'unità navale borbonica è al largo delle coste. Garibaldi è già pronto a resistere, quando scopre che il comandante è venuto a negoziare la resa del castello e il rimpatrio dei soldati. Il 24 luglio, l'accordo: i soldati borbonici - sfiniti - si imbarcano per Napoli, Garibaldi trattiene cannoni, munizioni e cavalli.

Il 27 luglio cade Messina. La Sicilia non è più borbonica e se ne concorda l'evacuazione, con l'eccezione di alcuni forti, tra cui la Cittadella, che resisterà ancora altri otto mesi.

Garibaldi inizia a progettare lo sbarco sulla parte peninsulare del Regno.

C'era la cosa, in uno stato embrionale, ancora senza un nome.

Non c'era ancora il nome, ma c'era già il tipo d'autore, un soggetto prepotente e malavitoso, incline alla violenza, abituato a beffarsi della legge e delle istituzioni.

Il 27 luglio cade Messina. La Sicilia non è più borbonica e se ne concorda l'evacuazione, con l'eccezione di alcuni forti, tra cui la Cittadella, che resisterà ancora altri otto mesi.

Garibaldi inizia a progettare lo sbarco sulla parte peninsulare del Regno.

Non c'era ancora il nome, ma c'era già il tipo d'autore, un soggetto prepotente e malavitoso, incline alla violenza, abituato a beffarsi della legge e delle istituzioni.