FORBICI E DELITTI - Come ridurre un gioiello filatelico a niente

Ricevo e pubblico una mail del collezionista "Noce", che propone e discute - col supporto di immagini - un argomento spinoso, delicato, ricco di sfumature e bisognoso di parecchi distinguo: l'uso delle forbici in filatelia.

La questione - a volerla distillare - sta nella natura ibrida del collezionismo filatelico: da un lato, a tutti noi piace considerarlo e viverlo come un'espressione di cultura, di raffinatezza intellettuale e sensibilità storica, ci piace vedere in ogni oggetto filatelico un "testimone unico e irripetibile di un pezzo della Nostra Storia", di cui "noi siamo solo custodi" - usando le belle parole di "Noce" - e quindi da trattare con tutti i riguardi e le attenzioni dovute a un semioforo, a un oggetto portatore di significati; per altro verso, tuttavia, la cultura filatelica non gode a tutt'oggi di nessun riconoscimento formale, e quindi di nessuna protezione istituzionale - e c'è da chiedersi se in parte non sia colpa degli stessi collezionisti, spesso inclini a esasperare il tecnicismo a scapito di significati di più ampio respiro - con la conseguenza che non esistono vincoli formali al commercio e allo scambio di oggetti filatelici, come avviene per altre forme di antiquariato.

Il libero mercato sarebbe di per sé una situazione vantaggiosa - tutti possono potenzialmente avere tutto, senza restrizioni, in proporzione alle forze di cui dispongono - se non fosse che il libero mercato ha le sue logiche di mera convenienza economica, che possono confliggere con quei valori culturali di cui il collezionista si sente portatore.

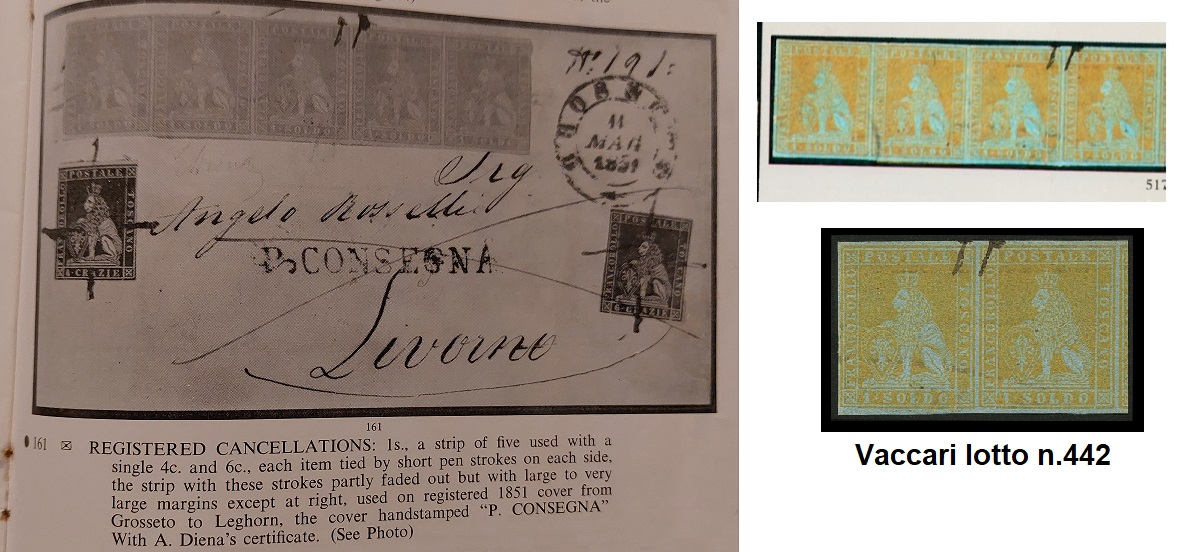

Per essere chiari, come solo un'immagine riesce a esserlo, il libero mercato può trovare conveniente prendere questa bellissima coppia del 15 centesimi del Ducato di Parma, ex Collezione "Alphonse"...

L'errore che si fa secondo me è di ridurre questo materiale a merce e infatti si parla di vendere e comprare. Possibile che siamo ancora così indietro culturalmente da vedere questi oggetti solo come merce?

Chiaro, non esiste salvaguardia ufficiale di questi pezzetti di storia, quindi, legalmente ognuno può farne ciò che vuole. Ma se la legge è indietro perché noi che questi oggetti li amiamo dobbiamo essere altrettanto indietro?

Io non ho mai manomesso nessuno degli oggetti che mi sono capitati sottomano, appunto perché mi ritengo un proprietario momentaneo, un momentaneo custode, loro mi sopravvivranno e non ritengo di avere il diritto storico e morale, di modificarli e men che mai per degradarli a merce. Li si modifica al solo scopo di poterci far soldi, siamo davvero alla preistoria culturale.

Come dicevo, una volta fatti i soldi di questi in breve tempo non rimarrà traccia, perché per definizione sono evanescenti, quindi avremo distrutto un pezzetto della Nostra Storia per qualcosa che di fatto non esiste".

.png)

"Noce" - con grande onestà - ha ammesso di non essersi "posto il problema se il pezzo fosse autentico o meno" perché "passava da un'asta tra le più rinomate a livello internazionale a quel tempo, parlavano di un certificato di Alberto Diena, credevo che non servisse altro".

Dopodiché, però, si è entrati nel merito.

Cosa sono "13 crazie" ce lo spiega "Noce": "il costo base per la raccomandazione della lettera semplice sarebbe stato 2+ 8=10 crazie, ma, in base anche al porto della lettera, la tariffa poteva arrivare anche a 13 crazie, quella appunto della lettera". Per verifica, abbiamo l'articolo "Le tariffe postali per l'interno del Granducato" di Alberto Del Bianco, dove troviamo scritto che le lettere "per consegna" pagavano 13 crazie per lo scaglione di peso da 12 fino a 18 denari.

Cos'altro possiamo dire di obiettivo, di immediatamente riscontrabile? Che sulla lettera compare la firma semi-estesa di Emilio Diena, e da quel che si legge sul catalogo d'asta vi era pure un certificato di Alberto Diena (ma la sua firma, sulla lettera, non sembra esserci). Che valore hanno queste sigle? Discorso troppo lungo da affrontare qui (il Blog dedicherà un ciclo di post ai periti filatelici, a tempo debito). Mettiamola così: Emilio e Alberto Diena sono tra i padri fondatori della filatelia, ma può ben accadere che un giovane collezionista di oggi ne sappia molto più di loro (per la stessa ragione per cui uno studente di matematica del primo anno può saperne molto di più di un grande matematico di due o tre secoli prima). A ogni modo, siamo alla presenza di due pareri autorevoli sulla genuinità dell'oggetto.

C'è altro? Massimo Bernocchi fa notare che la striscia "presenta tratti di penna decolorati". Vero - li possiamo scorgere già dalla riproduzione in bianco e nero sulla pagina del catalogo - ma se si guarda bene l'ultimo esemplare a sinistra, si ha la sensazione che quei tratti di penna (poi decolorati) passino sulla lettera - "i segni individuabili sulla striscia dei soldi e sulla busta sembrano compatibili, avvalorando l'ipotesi dell'autenticità del pezzo", scrive "Noce" - e quindi abbiamo un altro elemento a favore della genuinità dell'insieme (al netto della decolorazione per motivi estetici, per cui la lettera sarebbe stata comunque già "manomessa").

Per parte mia, poi, avevo avanzato un'osservazione molto modesta: se con la rimozione della striscia "si è resa naturale la raccomandata affrancata giustamente in tariffa come era in principio", come afferma Bernocchi, e se "tutto è tornato alla normalità", sembra comunque ben strana e inusuale - tutt'altro che normale - la collocazione dei valori da 4 e 6 crazie, avendo a disposizione tutta la parte superiore della lettera.

Tanto altro si potrebbe aggiungere - per dirne una: le strisce da cinque del soldo non si trovano così facilmente, non è cioè un pezzo reperibile senza problemi, con cui mettersi a giocare per fare dei collage improbabili - ma sarebbe un procedere per congetture e confutazioni.

Vogliamo dire che rimane un alone di incertezza sulla genuinità dell'oggetto? Va bene, diciamolo, ma con giudizio. Perché l'oggetto esiste(va), è qui, sotto i nostri occhi, riprodotto nel catalogo d'asta, e bisogna presumere sia originale - anche alla luce degli indizi che avvalorano l'ipotesi - e se invece si vuol affermare il contrario, come fa Bernocchi, allora ci si deve sobbarcare l'onere della prova, cosa che Bernocchi effettivamente non fa.

Questo atteggiamento ha comprensibilmente infastidito "Noce", di cui riporto ampi stralci dei suoi interventi.

E poi, dal caso particolare, "Noce" passa a considerazioni più generali sul cosiddetto "principio di autorità".

Essere un'autorità in un determinato settore di conoscenza, significa aver dimostrato di conoscere l'argomento del settore stesso in tutte o in molte delle sue sfaccettature e di essere riconosciuto dagli altri appassionati, estimatori e studiosi come esperto di altissimo livello della materia.

In parole povere voglio dire che, una volta arrivati a farsi conoscere come esperto, diviene di vitale importanza come minimo mantenere, se non addirittura accrescere di continuo il livello di affidabilità che si è conquistato, evitando accuratamente di vivere di rendita ed incappare magari in errori pacchiani e grossolani, superficialità, non degne del valore che il nostro nome ha acquisito fino a quel momento nell'ambiente in cui ci si muove.

Mi rendo conto che possa essere umano, una volta raggiunta una certa fama, rilassarsi e vivere di rendita, pensando che il proprio nome sia così conosciuto ed altisonante tanto da poter affermare tutto ed il contrario di tutto senza il minimo timore di essere contraddetti, pensando che nessuno abbia mai l'ardire di mettere in dubbio le nostre affermazioni e che, se anche accadesse, sarebbe facile urlare 'signore e signori, questa nullità ha osato contraddirmi! Ma voi credete più a lui che non è nessuno o a me che sono il re?'.

Un mondo che non mette in discussione anche le parole del re è un mondo che non ha futuro, ovviamente, e un mondo che mantiene sul trono re che non si curano della correttezza delle loro affermazioni, ma anzi credono di poter dire tutto ciò che vogliono, tutto ed il contrario di tutto appunto, puramente a loro uso e consumo, è un mondo già morto.

Essere un'autorità in un determinato settore significa avere il dovere, l'onere di mantenere all'altezza della propria fama, della propria autorità ogni affermazione, ogni parola, ogni frase, a livello di contenuti e di forma, ovvero a livello di correttezza del messaggio trasmesso e del corredo di riferimenti, di spiegazioni, prove e dimostrazioni del contenuto del messaggio stesso.

Essere un'autorità necessita di un forte e grande impegno, impegno dedito a mantenere o meglio accrescere l'autorità stessa, perché in un mondo sano da un'autorità ci si aspetta un alto grado di affidabilità e di professionalità, più alto che per gli altri che non sono riconosciuti come tali".

Il "principio di autorità" è un argomento complesso. Per il momento mi limito sottoscrivere interamente le parole di "Noce".

Ho visto due volte Massimo Bernocchi esporsi per difendere degli oggetti filatelici mitici dalle grida dei beoti che popolano i forum di filatelia: la prima, sulla lettera di Sardegna affrancata con l'emissione del 1853 al completo; la seconda, su una lettera "primo giorno" con 2 grana di Sicilia; e l'ho anche visto smascherare abilmente, con prove incontrovertibili, un ignobile trucco su una famosa lettera di Toscana.

Ma da un'autorità come Massimo Bernocchi ci si aspetta sempre qualcosa in più - in termini di contenuti, di argomentazioni, di stile, di linguaggio, di modalità espressive - e quindi si rimane sorpresi, a volte delusi, quando si ha la sensazione, fosse pure ingiustificata, che l'autorità si stia invece adagiando su sé stessa (come avviene ogni qual volta un'affermazione non è sostenuta da elementi obiettivi e verificabili).

Ho affermato - in risposta a Massimo Bernocchi - che l'onere della prova di una falsificazione spetta a chi la denuncia, che l'oggetto filatelico deve presumersi originale fino a prova contraria (esibita da chi lo mette in dubbio).

Argomentare contro questa mista risorgimentale, anche solo dall'immagine, senza mai averla avuta in mano, è relativamente facile.

Cosa ci fa un annullato "in cartella" su una lettera del 16 gennaio 1861, quando dall'agosto del 1860, per le province del Regno, erano in uso gli "svolazzi"? Tanto più che esistono lettere partite da Castrovillari il 16 gennaio 1861 e affrancate con francobolli annullati "a svolazzo" (quindi neanche a dire che potesse esser stato riesumato l'annullato "in cartella" per una momentanea indisponibilità dello "svolazzo")

E cosa ci fa una "Trinacria" - anzi ben due! - ancora in circolo nel gennaio del 1861, quando già nel dicembre del 1860 il suo utilizzo andava a esaurirsi, per il subentrare della "Crocetta"?

E poi - sebbene la cosa possa apparire marginale - perché una "Trinacria" è dritta e l'altra è coricata?

E ancora: come dobbiamo interpretare quegli annulli non passanti, dato questo quadro clinico?

La lettera - infine - andò invenduta (in un contesto dove a Londra era presente il gotha della filatelia internazionale) e non fu citata nel Catalogo Bolaffi delle "Miste del Risorgimento" pubblicato nel 1991 (quindi dopo l'asta del 1988).

Ne abbiamo abbastanza per avvalorare la congettura di un trucco per ingannare i collezionisti, per suggerire quindi di staccare gli esemplari dalla lettera, recuperarli per quel che sono e venderli il loro effettivo valore (come sembra sia stato fatto).

E tuttavia un dubbio rimane, per quanto residuale: e se si fosse trattato di una frode postale dell'epoca, in cui i napoletani erano specializzati?

Vedete com'è complicato fare affermazioni nette su oggetti pur controversi?

Commenti

Posta un commento